Pages

▼

lundi 30 juin 2014

Nos héros réussiront- ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique ? - Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?, Ettore Scola (1968)

Un riche homme d'affaires lassé par son travail, sa famille et son milieu part avec un ami en Afrique à la recherche d'un autre ami disparu dans des circonstances mystérieuses. Ils le retrouvent... en chef de tribu, entourée de ses nombreuses femmes aux formes généreuses. Vont-ils parvenir à ramener leur ami ?

Scénariste émérite ayant déjà participé à des réussites majeures de la comédie italienne (en particulier chez Risi dont le fameux Le Fanfaron (1962), Ettore Scola était passé à la réalisation presque contraint et forcé sur le film à sketch Parlons Femmes (1964). Son ami Vittorio Gassman coincé sur ce projet soudainement dépourvu de réalisateur l'avait ainsi incité à prendre sa chance dans cette œuvre inégale mais présentant déjà son lot de tableaux hilarants notamment un sketch d'introduction parmi les plus drôles jamais vus dans la comédie italienne. Il signerait cependant son premier classique et obtiendrait son premier grand succès avec ce Nos héros réussiront- ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique ?. Le titre à rallonge résume déjà bien la promesse d'aventure et de distance amusée qui constituera cette féroce fable anticolonialiste.

Le riche éditeur Fausto Di Salvio (Alberto Sordi) s'ennuie ferme entre son métier stressant, la vie mondaine insipide et une famille aux abonnés absents. La monotonie de la vie urbaine lui pèse et il va trouver un prétexte à y échapper en s'envolant pour l'Afrique rechercher son ami et beau-frère qui y est porté disparu depuis trois ans déjà. Il emmène avec lui son comptable et souffre-douleur Ubaldo (Bernard Blier) qui se serait bien passé de cette expédition. Scola déploie alors un bien curieux film d'aventures, à la fois parodie du genre et vraie évasion servant un propos intelligent et corrosif.

Le film sur des tableaux d'imageries colonialistes sur fond de rythmiques tribales africaines, plaçant l'époque de ces hauts faits dans une sorte de mythologie dont Scola n'aura de cesse de se moquer. Ainsi Fausto à peine le pied posé en Afrique se voit affublé en pleine ville d'une ridicule panoplie d'explorateur. Le dépaysement est bien là mais le script (co-écrit par Scola et les célèbres Age et Scarpelli) s'amuse des réactions disproportionnées de Fausto durant son périple. Notre héros s'est nourri de toute la littérature et imagerie de ces grands récits d'exploration et entre envolées lyriques passionnées, citations en latin et larmes versées à la vue d'une cascade, il frise le ridicule plus d'une fois.

Le personnage est sincère dans son enthousiasme forcé et souhaite s'inscrire dans la lignée des grands voyageur d'antan mais est constamment ramené à la dure réalité. D'abord par l'attitude très terre à terre et les remarques acerbes d'Ubaldo (Bernard Blier pince sans rire absolument génial) qui ne pense qu'à sortir indemne de ce guêpier mais surtout par la vraie Afrique qui s'offre à lui. Scola fait le choix de tourner dans une Angola encore portugaise où se dessine un colonialisme hors d'âge et à bout de souffre. Cela ira de la cruauté révoltante (le voyageur portugais sollicitant tout un village pour soutenir un pont afin que sa voiture puisse traverser un fleuve) au pathétique (l'allemande ayant perdue la raison dans son domaine désert) tout en faisant passer le pire avec humour comme ces mercenaires tristement au chômage dans un continent sans guerre à mener désormais.

Le regard de Fausto change ainsi peu à peu, s'arrêtant de rêver cette Afrique pour la regarder enfin. Scola joue également le double-jeu de la parodie/sincérité par les références dont il use. Le rythme trépidant et le ton picaresque fait ainsi penser à une sorte de Tintin au Congo dépourvu du regard condescendant et donc colonialiste envers les autochtones, toujours orné d'une distance, d’un mystère et d'un port respectueux. A l'inverse les européens sont au mieux ridicules à l'image de nos deux héros et pour le pire réellement abjects comme ce le contremaître portugais lors du passage de fleuve. L'autre grande influence ouvertement citée est Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.

Le disparu Oreste (Nino Manfredi) dieu vivant au cœur de la jungle évoque bien sûr Kurtz tandis que le périple de Fausto est également intérieur puisqu'il se cherche autant lui-même que son ami dans son voyage. Lorsque Conrad est littéralement cité, l'effet est ridicule (Fausto se mettant même un nota-bene en voix off relire Au cœur des ténèbres ) car nous nageons encore dans le fantasme mais le changement va néanmoins s'opérer dans le comportement de Fausto.

En début de film il s'adressera à un indigène pour lui dire à quel point ils sont égaux malgré leur couleur différente mais le paternaliste de l'homme blanc employé tue toute l'ouverture de la tirade. A l'inverse quand plus tard sans un mot il refusera de remonter en voiture avec le contremaître portugais ayant soumis un village, on devinera son indignation et le vrai respect qu'il a pour les africains. De même le rapport changeant entre Sordi et Blier de plus en plus sur un pied d’égalité dans l'adversité montre une vraie évolution, marquée par la défense Fausto plongeant dans la bagarre pour aider son comptable.

Tout cela est finalement magnifiquement contenu dans le personnage d'Oreste, Manfredi avec ses gris-gris de sorcier de pacotille passant d'abord pour un charlatan (d'autant que le voyage nous a fait découvrir ses différentes carrières et vies sur le continent noir) qui profite de la crédulité des locaux. On découvrira pourtant un être naïf et sincère sous l'excentricité, la dernière scène montrant son réel attachement à cette Afrique qu'il ne peut quitter. Alberto Sordi si à l'aise pour incarner les êtres veules et pathétiques fait montre d'une vraie noblesse et offre une de ses prestations les plus positives avec un personnage qui pour une fois s'améliore et devient meilleur au fil de l'intrigue. On donc déjà là le ton bienveillant de Scola capable de poser un contexte sinistre mais avec des personnages qui ne le sont certainement pas (Nous nous sommes tant aimés (1974), Une Journée Particulière (1977) même le très glauque Affreux, sales et méchants (1976)) et loin des tableaux entièrement désespéré d'un Risi par exemple.

Sorti en dvd zone 2 français chez SNC/M6 Vidéo

vendredi 27 juin 2014

La Compagnie des loups - The Company of Wolves, Neil Jordan (1984)

La jeune Rosaleen rêve

qu'elle vit dans une forêt de conte de fées avec ses parents et sa sœur. Cette

dernière est tuée par des loups et, le temps que ses parents fassent leur

deuil, Rosaleen va vivre chez sa grand-mère, une vielle femme superstitieuse

qui la met en garde contre les hommes dont les sourcils se rejoignent. Peu

après, le bétail du village est attaqué par un loup. Les villageois partent le

traquer mais, une fois tué, le corps du loup se change en être humain.

Second film de Neil Jordan après le méconnu Angel (1982), La Compagnie des Loups allait imposer l’univers singulier du

réalisateur et devenir un des classiques du cinéma fantastique des 80’s. Le film

adapte la nouvelle éponyme d’Angela Carter qui en signe également le scénario.

Une partie de l’œuvre d’Angela Carter fut consacrée à revisiter d’un point de

vue féminin et féministe certains grands auteur masculins tel que le Marquis de

Sade (avec son pamphlet féministe La

Femme sadienne) ou Charles Baudelaire (sa nouvelle Vénus noire). Avec La

Compagnie des Loups, Angela Carter appliquait ce principe au conte du Petit Chaperon Rouge en en pervertissant

la dimension morale que purent imposer les versions reconnues des Frères Grimm

ou de Charles Perrault. Elle usait de la dimension orale originelle de ce conte

pour à la fois rester fidèle à la tradition tout en en donnant une

nouvelle lecture originale. Neil Jordan capture parfaitement cela dans ce film

d’une rare finesse laissant une large part à l’interprétation.

La structure du film déroute d’entrée tout en imposant déjà

son atmosphère étrange. Le récit débute dans un cadre contemporain où la jeune

Rosaleen (Sarah Patterson) endormie dans sa chambre et rêvant justement du

conte où elle est le petit chaperon rouge. Cette introduction dissémine des

indices qui annoncent la relecture à venir du conte à travers ce que l’on

devine de la personnalité de Rosaleen. Il semble qu’elle pose problème à son

entourage à s’enfermer et s’isoler ainsi et le simple détail du vol de rouge à

lèvre de sa sœur montre une coquetterie signifiant un intérêt pour le paraître

et par conséquent pour les garçons et donc la volonté de séduire. Ce

trait de caractère se perpétue dans le monde du rêve formant un cadre rural, moyenâgeux et moralisateur.

L’onirisme le plus prononcé est de mise tout en révélant l’inconscient de Rosaleen puisque sa sœur y meurt d’entrée dans une forêt de cauchemar où se dissémine de façon monstrueuse les éléments de sa chambre à coucher. Les décors d’Anton Furst imposent à la fois le factice flottant du songe et vrai réalisme à cette nature touffue. Les compositions de plans magnifiques de Jordan offre des tableaux où il paie son tribu à son mentor John Boorman (dont il fut l’assistant sur Excalibur (1981)et qui produisit son premier film) avec tout comme lui un décor plié au états d’âme de ses personnages. Une clairière sans danger durant une promenade en amoureux de jour devient un lieu à la magie rampante ou tout semble vivant et où se greffent les inserts d’animaux les plus étranges.

L’onirisme le plus prononcé est de mise tout en révélant l’inconscient de Rosaleen puisque sa sœur y meurt d’entrée dans une forêt de cauchemar où se dissémine de façon monstrueuse les éléments de sa chambre à coucher. Les décors d’Anton Furst imposent à la fois le factice flottant du songe et vrai réalisme à cette nature touffue. Les compositions de plans magnifiques de Jordan offre des tableaux où il paie son tribu à son mentor John Boorman (dont il fut l’assistant sur Excalibur (1981)et qui produisit son premier film) avec tout comme lui un décor plié au états d’âme de ses personnages. Une clairière sans danger durant une promenade en amoureux de jour devient un lieu à la magie rampante ou tout semble vivant et où se greffent les inserts d’animaux les plus étranges.

Le conte originel contenait une dimension morale et sexuelle

sous-jacente en forme d’avertissement aux jeunes filles qui en s’éloignant du

sentier et donc de la moralité et chasteté devenaient des proies idéales pour

les loups/hommes pouvant les dévorer/abuser d’elle. On retrouve cela ici à

travers le personnage de la grand-mère (Angela Lansbury) dont le discours n’est

fait que de menace et promesse de châtiment à Rosaleen afin de lui éviter de « se

perdre ». Pour ce faire Jordan réintroduit la tradition matriarcale et

orale originelle de tous les contes pour enchâsser des fables morale dans le

récit narrées par la grand-mère.

L’aspect le plus folklorique et païens associé aux loups et aux démons est convoqués ici avec des motifs physiques significatifs pour les repérer comme notamment le mono sourcil mais aussi des tares morales quand la grand-mère affirme que les enfants illégitimes de prêtre engendrent des loups. Chacune de ces fables est terrifiante et supposée glacer l’auditrice qu’est Rosaleen, notamment une première histoire où pour s’être amourachée d’un homme-loup, une jeune femme le voit revenir hargneux et jaloux bien des années plus tard alors qu’elle est déjà mère de famille.

L’aspect le plus folklorique et païens associé aux loups et aux démons est convoqués ici avec des motifs physiques significatifs pour les repérer comme notamment le mono sourcil mais aussi des tares morales quand la grand-mère affirme que les enfants illégitimes de prêtre engendrent des loups. Chacune de ces fables est terrifiante et supposée glacer l’auditrice qu’est Rosaleen, notamment une première histoire où pour s’être amourachée d’un homme-loup, une jeune femme le voit revenir hargneux et jaloux bien des années plus tard alors qu’elle est déjà mère de famille.

Rosaleen semble pourtant plus fascinée qu’horrifiée et la

façon quelque peu surannée dont est caractérisée Angela Lansbury amène une

certaine distance ironique. La raison est que Rosaleen n’est pas le prude et

innocent chaperon rouge connu du conte mais une jeune fille curieuse des choses

de l’amour et que Jordan sexualise sobrement mais tout de même de façon

visible. La preuve de ce changement est que les fables seront par la suite

racontées par Rosaleen dans un changement subtil de point de vue. La dimension

morale et punitive subsiste mais plus en direction des jeunes filles ayant

fauté, ce sont cette fois les tentateurs masculins qui seront punis de leurs

abus.

Dans une des histoires une « fille perdue » s’immisce dans le mariage de l’homme l’ayant mise enceinte et frappe de son courroux tous les convives qui se transforment en chiens. Un pur moment de terreur hallucinée en forme de brûlot féministe. Tout le film repose en fait sur l’attrait et la peur du sexe que ressent Rosaleen, sur son hésitation entre morale et stupre, entre civilisation et nature. La dimension rêvée et atemporelle de l’histoire se confirme d’ailleurs avec le cadre de ce segment évoquant plutôt le XVIIIe siècle quand une autre des fables voit carrément apparaître une voiture transportant un Terence Stamp génialement démoniaque.

Dans une des histoires une « fille perdue » s’immisce dans le mariage de l’homme l’ayant mise enceinte et frappe de son courroux tous les convives qui se transforment en chiens. Un pur moment de terreur hallucinée en forme de brûlot féministe. Tout le film repose en fait sur l’attrait et la peur du sexe que ressent Rosaleen, sur son hésitation entre morale et stupre, entre civilisation et nature. La dimension rêvée et atemporelle de l’histoire se confirme d’ailleurs avec le cadre de ce segment évoquant plutôt le XVIIIe siècle quand une autre des fables voit carrément apparaître une voiture transportant un Terence Stamp génialement démoniaque.

Jordan nous a ainsi habilement préparés à la

réinterprétation du conte lorsqu’enfin celui-ci reprend ses rails et que

Rosaleen est confrontée au loup. Celui-ci prend les traits séduisant d’un

chasseur (Micha Bergese dont le look annonce les vampires dandys d’Entretien avec un vampire (1994)) qui

va charmer notre héroïne absolument pas craintive. Même lorsque sa vraie nature

se révèlera, les dialogues pervertissent le conte tout en le respectant puisque

les fameux « comme vous avez de grandes dents… » voient la terreur exprimée

par l’écrit contredite par l’image où au contraire Rosaleen s’esbaudit du

physique avantageux du loup dénudé. La transformation de l’humain au loup,

terrifiante dans le récit de la grand-mère ne l’’est absolument pas ici, tout comme

la meute de loup semble bienveillante à l’inverse des prédateurs

dépeints dans les histoires rapportées.

C’est une dualité qui court dans toute l’œuvre de Neil Jordan : l’immortalité et la malédiction pèse sur le destin des vampires de Entretien avec un vampire, les amants adultère de La Fin d’une liaison (1999) sont amoureux et coupable à la fois, les amours sincères et « contre-nature » de The Crying Game (1992) ou encore les désirs de vengeance justifiés mais hors la loi de Jodie Foster dans À Vif (2007). Comme dans tous ses films suivants, Neil Jordan refuse d’ailleurs de choisir puisque si le désir physique triomphe dans le rêve, la morale du conte reprend ses droits de façon inattendue dans le réel avec une conclusion absolument stupéfiante de noirceur et de poésie. Le premier chef d’œuvre de Neil Jordan qui sera consacré par de nombreux prix dont celui du jury au Festival d’Avoriaz en 1985.

C’est une dualité qui court dans toute l’œuvre de Neil Jordan : l’immortalité et la malédiction pèse sur le destin des vampires de Entretien avec un vampire, les amants adultère de La Fin d’une liaison (1999) sont amoureux et coupable à la fois, les amours sincères et « contre-nature » de The Crying Game (1992) ou encore les désirs de vengeance justifiés mais hors la loi de Jodie Foster dans À Vif (2007). Comme dans tous ses films suivants, Neil Jordan refuse d’ailleurs de choisir puisque si le désir physique triomphe dans le rêve, la morale du conte reprend ses droits de façon inattendue dans le réel avec une conclusion absolument stupéfiante de noirceur et de poésie. Le premier chef d’œuvre de Neil Jordan qui sera consacré par de nombreux prix dont celui du jury au Festival d’Avoriaz en 1985.

Sorti en dvd zone 2 français chez Opening

mercredi 25 juin 2014

Les Forbans de la nuit - Night and the City, Jules Dassin (1950)

Suite à la rencontre

de Gregorius, un champion de lutte, Harry Fabian décide d'organiser des

combats. Ce dernier utilise toujours des combines louches ou compliquées pour

mener à bien ses projets et cette fois-ci n'échappe pas à la règle... Il fait

appel à des personnes peu recommandables auprès desquelles il doit rapidement

en découdre.

Les Forbans de la nuit

voit Jules Dassin conclure une trilogie urbaine entamée avec La Cité sans voiles (1948) et Les bas-fonds de Frisco (1949). Adapté d’un

roman de Gerald Kersh, le film s’avère précurseur du mode qui aura surtout

cours quelques années plus tard à Hollywood avec un tournage en Europe et plus

précisément délocalisé à Londres. La première raison est économique puisqu’à l’époque

les bénéfices engrangés au box-office pour les films US sont législativement

bloqués en Angleterre et afin de ne pas perdre cet argent disponible, mieux

vaut produire un film sur place, pur film de studio ou coproduction locale.

Jules Dassin se trouve également déjà dans le collimateur de la Commission Hays

pour ses sympathies communiste et le studio voit d’un bon œil de l’éloigner un

temps d’Hollywood et le réalisateur s’installera d’ailleurs définitivement en

Europe après le tournage.

Dans la lignée de ses deux œuvres précédentes, Dassin se

déleste de toute velléité et imagerie touristique dans sa description de

Londres pour privilégier le versant sordide des bas-fonds de la ville.

C’est le

Londres des petites frappes, des vendeurs à la sauvette, mendiant et gangster

qui nous est dépeint ici dans toute sa crudité (les anglais détesteront d’ailleurs

le film à sa sortie). Le sentiment de grouillement et d’urgence frappe d’entrée

et va se concrétiser à travers le personnage d’Harry Fabian (Richard Widmark) fuyant

dans les ruelles sombres et désertes un créancier tenace. Tout est déjà résumé

là, les ennuis affleurent vite après un Harry pour lequel le récit sera une

fuite en avant concrète ou sen suspens. Harry a des rêves de grandeur et de

réussite (I want to be somebody), de

l’énergie à revendre pour les réaliser mais empruntera constamment des chemins

et pratiques dangereux pour atteindre son but. La même filouterie et bagout de

rabatteur de de nightclub lui sert ainsi pour se lancer dans un projet

hasardeux de combats de lutte dont il serait le grand promoteur.

La quête de

réussite du personnage est sans but concret si ce n’est celle des apparences et

il s’adapte ainsi aux opportunités qui se présentent à lui. C’est ainsi au

hasard et selon ses méthodes d’arnaqueur à la petite semaine qu’il montera

cette affaire qui naît d’emblée de la manipulation et du mensonge. Embobinant

le très puriste père (Stanislaus Zbyszko vrai champion de lutte) du boss du

circuit de la lutte à Londres (Herbert Lom charismatique et inquiétant), Fabian

entraîne une âme pure son échec annoncé puisqu’il s’acoquinera à un patron de

club peu recommandable (Francis L. Sullivan) et son épouse veule (Googie

Withers) pour se financer. Ces fondations branlantes l’entraîneront dans la

spirale d’un échec annoncé ou toutes les petites trahisons, mensonges et reniement

l’aliéneront de ceux croyant en lui (Gregorius mais aussi sa fiancée jouée par

Gene Tierney dans un petit rôle) et déchaîneront sur lui ses accointances les

plus douteuses.

Richard Widmark promène une nouvelle fois sa folie et sa

nervosité avec un brio certain. Une sourde angoisse pointe ainsi constamment

sous une assurance de façade, Harry Fabian étant constamment en parade et en

faisant trop comme pour se rassurer inconsciemment. Lorsque les évènements

tournent en sa défaveur, cette tension peut alors exploser. Pas dans la

violence comme certains rôles fameux de l’acteur (Carrefour de la Mort (1947) en tête) mais dans une détermination

fiévreuse à endiguer la fatalité qui le rend méprisable comme lorsqu’il ira

voler les économies de sa fiancée pour se sortir d’affaire. Il n’y a que les

proportions des ennuis qui changent finalement puisqu’en début de film il

fouille le sac de Gene Tierney en quête de 5 livres pour à la fin et aux abois lui

en voler 200.

Fabian est un perdant dont l’échec était annoncé en dépit de

toutes ses manigances comme le résumera cette réplique cinglante au plus fort

de sa détresse : « You've got it all. But you're a dead man. ». Jules

Dassin au fil de cette déchéance perd la silhouette frêle de Widmark dans des

environnements urbains de plus en plus oppressant où la photo de Max Greene le

fait disparaître dans les recoins sombres de l’image.

Dassin prend un tour

expressionniste pour capturer le visage révulsé, terrifié et en nage d’un

Widmark de plus en plus conscient de sa mort imminente. Le fantastique n’est

pas loin dans la manière furtive de faire apparaître ses poursuivants (le

splendide final ou Herbert Lom et ses acolyte le guette depuis le pont), ombres

et spectres prêt à fondre sur lui. La conclusion est aussi saisissante que

pathétique dans le terrible sort qu’elle réserve à son héros. Une des très

grandes réussites de Dassin.

Sorti en dvd zone 2 français chez Carlotta

lundi 23 juin 2014

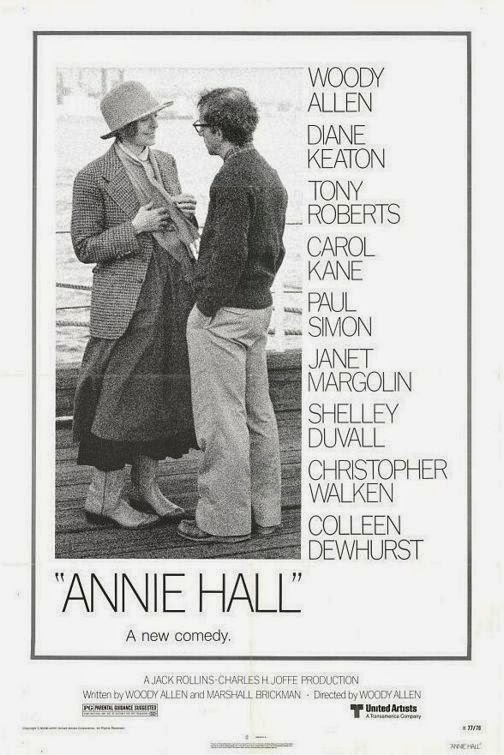

Annie Hall - Woody Allen (1977)

Alvy Singer (Woody

Allen) est un incurable névrosé, obsédé par la précarité de l'univers, mais

également par Kafka, le sexe, la mort et Le Chagrin et la Pitié. Il tombe

amoureux d'une jeune femme assez délurée, Annie (Diane Keaton), avec qui il

développe une relation marquée par de nombreux moments de bonheur jusqu'à ce

que surgissent des tensions liées à leur vie professionnelle respective.

Amuseur émérite et populaire du monde du spectacle américain

depuis les années 60, Woody Allen à l’approche de la quarantaine est pris du

désir d’amener une plus grande

profondeur à son œuvre. En passant au cinéma le temps de films aussi hilarants

qu’inégaux (Bananas (1971), Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

sur le sexe sans jamais oser le demander (1972) ou Guerre et Amour (1975) pour les plus réussis), Allen y avait

prolongé son image de clown et Annie Hall

constituerait un virage radical et surprenant. Le réalisateur ne renonce

pourtant pas complètement à provoquer le rire, mais l’humour se fera désormais

plus subtil, moins potache et au service de l’émotion. Cette profondeur tant

recherché, Woody Allen la trouvera en se mettant à nu dans une histoire narrant

rien moins que sa relation avec Diane Keaton dont il s’est séparé un an avant

le tournage. Cette facette personnelle repose déjà dans le titre, le vrai nom

de Diane Keaton étant Diane Hall et son surnom auprès de ses amis Annie. Allen

propose dans un premier temps le rôle-titre à l’actrice Kay Lenz et suite à son

refus ose solliciter son ex compagne qui accepte. Leur ancienne intimité amène

ainsi une complicité et une vérité saisissante au couple qu’ils ne formeront

plus qu’à l’écran et entretiendra le flou tout au long du film quant à la part

de fiction et de réalité de certaines situations (dans le film comme la réalité

la rupture se fit notamment à l’initiative de Diane Keaton).

On suivra donc ici l’avant, l’après et le pendant de la

relation amoureuse entre le comique Alvy Singer (Woody Allen) et la pétillante

Annie Hall (Diane Keaton). A travers cette romance, Alvy Singer/Woody Allen se

raconte, dépeignant tout ce qui a construit son caractère misanthrope et

comico-dépressif à travers ses souvenirs d’enfance, son rapport aux femmes à

travers ses deux premiers mariages malheureux. Dans l’intervalle vient se

greffer sa grande histoire avec Annie où cette caractérisation nourrira autant

leur attirance mutuelle que la séparation finale. L’inventivité quelque peu

anarchique de ses œuvres ouvertement comique trouve ici une rigueur qui

n’empêche pas une grande liberté narrative et esthétique.

Singer intervient

ainsi en ouverture face caméra pour nous donner sa vision douce-amère de la

vie, rebondit par un montage astucieux sur des anecdotes souvenirs qu’il

revisite et analyse avec le cynisme et la dérision de son « moi »

contemporain (hilarante séquence où il revisite sa classe de primaire et son

intérêt déjà bien affirmé pour les filles) tout en interpelant le spectateur

sûr de son fait. Cette exaspération permanente du personnage est aussi

l’occasion d’introduire des références plus intellectuelles à son idole Ingmar

Bergman, des extraits du Chagrin et la

Pitié (1969) en reflet décalé de son obsession pour l’antisémitisme et

l’occasion mémorable de rabattre le caquet à un voisin de file pédant en

faisant intervenir l’intellectuel Marshall McLuhan (Allen aura approché sans

succès Fellini et Buñuel pour cette scène).

On aura même une séquence en dessin

animé où pour exprimer son attirance pour les femmes compliquées, Allen crée

une séquence en dessin animé le voyant amant de la méchante de Blanche-Neige (1937) qui a bien sûr sa

préférence plutôt que l’héroïne pure du conte.

Tous ces artifices s’estompent pourtant dès qu’on touche à

l’intime de sa relation avec Annie, ne traversant par leurs scènes communes

mais s’y fondant tel ce moment où les pensées intimes s’affiches en sous-titres

pour témoigner de leur gêne et émois intérieur tandis que la conversation en

elle-même est anecdotique.

Baignant dans la photo à l’éclat automnal de Gordon

Willis, la romance se fait dans un kaléidoscope fait de purs moment de grâces

visuelle tel ce baiser sur fond de panoramas new yorkais somptueux ou le

premier échange maladroit après la partie de tennis où Annie (merveilleuse

Diane Keaton à ce moment) ne sait comment aborder Alvy. Le charme naît autant

de ces moments romantiques assumés que de ceux plus amusés où se tisse

réellement la complicité du couple comme ce baiser expédié pour se détendre une

bonne fois pour toute lors du premier rendez-vous ou cette invasion de homards.

Le premier rabibochage après une première séparation est une merveille

également avec un Alvy venu chasser une araignée de chez Annie pour ne plus

repartir. A ce stade, le couple s’est trop rapproché pour ne pas commencer à

inévitablement se déliter. La relation fusionnelle les amène à partager une des

grandes obsessions de Woody/Alvy, la psychanalyse. S’étonnant au départ de la

thérapie de 15 ans suivit par Alvy, Annie finira sur son insistance à y céder

aussi, jetant un regard neuf sur leur relation.

Dès lors toutes les

différences, traits de caractères et excentricités qui les complétaient

tendront à les séparer : les origines wasp et bourgeoise d’Annie contre

celles juive et de souche populaire d’Alvy, la curiosité d’Annie et les aspirations

professionnelles d’Annie face au renfermement sur soi d’Alvy… Tout cela est

amené progressivement pour culminer lors de cette séquence en split-screen où

les confidences de chacun chez son psychanalyste et sur des éléments communs

débouchent sur des interprétations totalement différentes.

La séquence opposant pensée et attitude est reprise et détournée également pour illustrer le fossé qui les séparent désormais. Allen fait même au final une opposition symbolique entre son amour pour New York et l’aversion de la vie californienne (dont il se moque avec un plaisir certain) à laquelle aspire désormais Annie.

La séquence opposant pensée et attitude est reprise et détournée également pour illustrer le fossé qui les séparent désormais. Allen fait même au final une opposition symbolique entre son amour pour New York et l’aversion de la vie californienne (dont il se moque avec un plaisir certain) à laquelle aspire désormais Annie.

Les petites saynètes supposées prolonger la tonalité décalée

même aux scènes de ruptures (le partage des livres) n’ont plus la fougue du

début du film et teinte le film de mélancolie et de regret. Allen ne verse

cependant jamais dans le vrai désespoir et pour une ultime entrevue où le

couple de désintègre définitivement en Californie, il en offrira une autre

voyant les désormais amis se retrouver et évoquer le bon vieux temps.

Après tout, Diane Keaton est restée par la suite une des meilleurs amie de Woody Allen, tournant encore quatre films avec lui (Intérieurs (1978), Manhattan (1979), Radio Days (1987) et Meurtre mystérieux à Manhattan (1993) où elle remplaçait Mia Farrow). La vie avec ses hauts, ses bas et ses dysfonctionnements divers vaut la peine d’être vécue, à l’image de la relation avortée mais si touchante qui nous est racontée ici. Pour Woody Allen cette transformation sera une consécration avec l’obtention de 4 Oscars dont celui de meilleur film, scénario, réalisateur et bien évidemment actrice pour Diane Keaton.

Après tout, Diane Keaton est restée par la suite une des meilleurs amie de Woody Allen, tournant encore quatre films avec lui (Intérieurs (1978), Manhattan (1979), Radio Days (1987) et Meurtre mystérieux à Manhattan (1993) où elle remplaçait Mia Farrow). La vie avec ses hauts, ses bas et ses dysfonctionnements divers vaut la peine d’être vécue, à l’image de la relation avortée mais si touchante qui nous est racontée ici. Pour Woody Allen cette transformation sera une consécration avec l’obtention de 4 Oscars dont celui de meilleur film, scénario, réalisateur et bien évidemment actrice pour Diane Keaton.

Sorti en dvd zone 2 et en bluray chez MGM

dimanche 22 juin 2014

Le Roi de Cœur - Philippe de Broca (1966)

Fin 1918, les Allemands abandonnent Marville après l'avoir

piégé en y cachant une bombe. Un soldat britannique, Charles Plumpick, est

chargé de localiser la machine infernale et de la désamorcer avant qu'elle

n'explose. Sur place, il découvre une cité bien évidemment désertée par ses

habitants, à l'exception des pensionnaires de l'asile d'aliénés. Ceux-ci

l'accueillent à bras ouverts ; ils reconnaissent en lui leur « roi de cœur.

Plumpick se laisse séduire par ses nouveaux compagnons mais n'en oublie pas sa

mission pour autant.

L'une des thématiques récurrentes de la filmographie de

Philippe de Broca et en particulier dans ces premières œuvres, c'est la fuite

du réel et de ses tracas pour une légèreté et un amusement perpétuel. Les

personnages excentriques se réfugient ainsi dans l'oisiveté, la séduction, le

marivaudage ou l'aventure dans des œuvres aussi diverses et bariolées que Les Jeux de l'Amour, Cartouche (1962), Le Farceur (1960) ou L'Homme de Rio avec le De Broca

farfelu et insaisissable première manière mais aussi Le Magnifique (1973), L'Africain

(1983) ou Le Cavaleur (1979) dans sa veine plus populaire qui suivra. Le réalisateur va

encore plus loin avec Le Roi de Cœur où il fait littéralement l'éloge de la

folie dans ce qui est souvent considéré comme son chef d'œuvre mais qui constituera

aussi un de ses plus cuisants échecs commerciaux.

L'histoire se déroule à durant la Première Guerre Mondiale

dans le village français de Marville sous occupation allemande où

l'envahisseur sentant le vent tourner décide de partir mais non sans avoir

piégé les lieux d'une bombe qui doit tout détruire le lendemain à minuit.

L'armée britannique prévenue à temps décide d'envoyer son élément le moins qualifié

mais qui a le mérite d'être le seul à parler français, Charles Plumpick (Alan

Bates). Surprise une fois arrivé sur place pour notre soldat, le village est

désert si ce n'est les troupes allemandes en embuscade et la seule aide qu'il

peut espérer est celle des pensionnaires de l'asile local. Ils vont transformer

la ville en immense terrain de jeu, insouciants au danger qui les menace, au

grand dam de Charles. Le message du film peut se résumer en deux moments clés.

Tout d'abord celui où Alan Bates traqué par les allemands se réfugie dans

l'asile et se voit forcé de se mêler aux pensionnaires déjantés en s'autoproclamant

"roi de cœur" afin de ne pas être démasqué.

Il échappe à une mort

certaine tout en étant adopté par les pensionnaires qui prendront ce titre au

pied de la lettre pour en faire réellement le souverain de ce royaume des fous.

L'autre scène cruciale nous introduisant dans cet univers décalé sera celle où

Micheline Presle jouant une malade anonyme découvre sa blouse d'hôpital, ses

traits pâles et fatigués en se regardant dans un miroir et opère à coup de

maquillage et de costume une saisissante transformation en la bien plus

flamboyante Madame Eglantine, extravagante tenancière de maison close. La folie

semble par ces deux exemples constituer une protection face à un monde trop

laid et dangereux, que ce soit par un subterfuge qui ne demande qu'à se

concrétiser pour Alan Bates où un déguisement et une armure plus

"consciente" de la part de Micheline Presle.

Alan Bates (dont les premiers rôles anglais ne laissaient

pas supposer un tel gout de la fantaisie on aurait plutôt imaginé un Albert

Finney) est absolument parfait en roi de cœur, partagé entre une nervosité le

rattachant au réel et à sa mission et un regard lunaire où l'on devine une

bienveillance puis une certaine envie envers l'insouciance de ces compagnons

azimutés. Philippe de Broca fait reposer l'ensemble sur un suspense artificiel

où Charles cherche l'emplacement du détonateur de la bombe dans le village mais

le vrai enjeu est bien sûr de voir notre héros adopter la cause et philosophie

de vie des fous.

La description totalement loufoque et bd des deux armées entre

clichés locaux et totale incompétences (les trois soldats lancés à la suite de

Alan Bates géniaux d'idiotie et de couardise) désamorce tout notion de danger

et rend cette folie latente poreuse, annonçant le final azimuté. De Broca

replace enfin dans un contexte moderne la Fête des Fous (grande fête païenne

et parfois religieuse du Moyen Age, où chacun se plaisait à endosser un rôle et

inverser les statuts sociaux en place dans la réalité) où les malades adoptent

dans un grand tourbillon de fantaisie le rôle de notables déjantés du village.

Le casting est extraordinaire et s'en donne à cœur joie dans l'excès et les

performances outrancière : Michel Serrault en coiffeur précieux (et qui semble

préparer les écarts de La Cage aux folles), Pierre Brasseur en général

Géranium, Jean-Claude Brialy élégant et distingué duc de trèfle ou encore un

hilarant Julien Guiomar en homme d'église, le bien nommé Monseigneur

Marguerite. A travers le personnage d'Alan Bates, le regard sur les fous se

fait distant, amusé puis attendri, notamment par le personnage à la

troublante candeur joué par Geneviève Bujold. Sous le charme dès le premier

regard, Charles comme pour signifier sa résistance au lâcher prise de la folie

douce voit chaque moment intime avec Coquelicot (Geneviève Bujold) interrompu

par une péripétie quelconque.

Le rythme finit par se ralentir, l'arrière-plan

guerrier se fait oublier et l'ensemble de plonger dans une douce fantaisie. Le

regard se fait lointain une dernière fois lorsque Charles à l'occasion de

sauver sa peau mais se refuse à abandonner les fous à leur sort. Des fous qui

dans leur égarement gardent pourtant une certaine lucidité quant à leur temps

et espace d’expression lorsqu’il ne suivent pas Charles à l’extérieur de la

ville et comprennent à la fin que la fête est finie en rentrant d’eux même à

l’asile sur l’entêtant thème principal de Georges Delerue qui alterne

mélancolie et envolées pétaradantes avec brio.

Visuellement de Broca délivre une de ces œuvres les plus

abouties. Les compositions de plan sont absolument somptueuses, laissant

s'exprimer un surréalisme décalé dans sa nature anachronique et où peut

s'inviter de pur moments de poésie à l'image de cette scène où Coquelicot

rejoint le bâtiment où se trouve Charles en traversant une rue en trapèze. On

retrouve souvent ce côté aérien qui faisait l'attrait du Farceur, voyant le

héros surplomber les toits de cette ville fantôme (et le Paris désert des

aurores pour le Jean-Pierre Cassel du Farceur) de toute sa légèreté d'esprit.

Le cadre de Senlis avec ses ruelles anciennes, ses remparts gallo-romains et

médiévaux et sa cathédrale gothique sont magnifiquement mis en valeur par de

Broca, la photo de Pierre Lhomme nous plongeant dans une atmosphère bariolée et

rêvée offrant des confrontations déroutante avec le réel lorsque surgissent les

engins militaires dans cet espace.

On devine également l'amour que portait très

certainement le réalisateur à La Kermesse héroïque (1935) de Jacques Feyder dans sa

façon de désamorcer les clivages par la farce et la bonne humeur par le final

paillard et dionysiaque avec les soldats britanniques. Mieux vaut cette folie

euphorique que la violence perpétuelle des hommes semble nous dire de Broca,

l'asile constituant un inattendu foyer et havre de paix dans la magnifique

conclusion. Assumant pour la première fois la production d'un de ses films dans cette œuvre très personnelle, le réalisateur sera très marqué par son échec public dont il offrira une relecture plus "acceptable" avec Le Diable par la queue (1968). Pourtant le film sort l'année suivante au Etats-Unis où il connaîtra une bien plus grande reconnaissance et deviendra un film culte, connaissant même une transposition en comédie musicale.

Sorti en dvd zone 2 français chez TF1 mais l'édition est épuisée et dure à trouve à prix acceptable, sinon c'est également disponible en dvd zone 1 MGM dans un dvd assez moyen (et sinon le film semble entièrement sur youtube en dernière solution)