Dans les années 40, la vie de David, originaire

d'une petite ville fondamentaliste de la région du sud des Etats-Unis,

est bouleversée par l'arrivée de sa tante Mae. Ancienne chanteuse de

cabaret, Mae vient s'installer dans la maison qu'habitent David et ses

parents et devient rapidement sa seule amie.

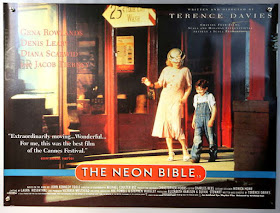

The Neon Bible est la première œuvre de Terence Davies qui le sort de la veine autobiographique qui caractérisait ses premiers films, The Terence Davies Trilogy (1984), Distant Voices, Still Lives (1988) et The Long Day Closes (1991). L'autre versant de la filmographie de Davies réside en effet dans la grande adaptation littéraire avec Chez les heureux du monde (2001) d'après Edith Wharton, The Deep Blue Sea (2011) d'après Terrence Rattigan ou encore Sunset Song (2015) d'après Lewis Grassic Gibbon. The Neon Bible est donc la transposition du roman éponyme de John Kennedy Toole (surtout connu pour La Conjuration des imbéciles), le premier de son auteur mais paru à titre posthume en 1989, 20 ans après sa mort.

Le

récit nous plonge dans le sud des Etats-Unis dans les années 40 et

accompagne le difficile quotidien du jeune David (Jacob Tierney). Le

contexte est difficile à la fois dans le cadre intime avec une mère à

l'équilibre mental fragile et un père violent et abusif, tandis que la

ville est plongée par une forme de fondamentalisme religieux exacerbé.

Le seul rayon de soleil est la présence chaleureuse de sa tante Mae

(Gena Rowlands), ancienne chanteuse de cabaret au tempérament fantasque.

Terence Davies ne révolutionne pas particulièrement son approche malgré

cette source différente. Le récit n'est pas aussi kaléidoscopique que Distant Voices, Still Lives et The Long Day Closes

car suivant une vraie évolution temporelle (à travers David que l'on

voit grandir, mais aussi du contexte historique notamment le marqueur de

la Deuxième Guerre Mondiale) mais l'idée reste la même en nous faisant

sauter d'une tranche de vie à une autre, heureuse ou tragique. Terence

Davies conserve également sa veine nostalgique à travers quelques

vignettes qui fonctionnent mieux sur les purs éléments intimistes que

dans ceux culturels (même si l'on retrouve son gout du music-hall et du théâtre dans quelques séquences et bien sûr le personnage de Gena Rowlands) où son rapport personnel à l'époque et à

l'Angleterre rendaient l'émotion plus palpable et authentique sur les

précédents films.

Terence Davies ne s'approprie vraiment le film

que par ses choix formels où il sort de sa zone de confort. Le héros

David n'a jamais quitté sa vallée et Davies traduit à la fois cet

enfermement dans un cadre, une mentalité, mais aussi le désir de s'en

échapper. Le réalisateur multiplie les cadres dans le cadre signifiant

autant une prison qu'une vue sur l'ailleurs avec ses fenêtre donnant sur

des nuits étoilées, ses portes vitrées donnant sur un jardin, une

ruelle. Les nombreux fondus au noir sont tour à tour diégétiques et

extra diégétiques, traduisant eux constamment un sentiment d'étouffement

et plus particulièrement celui de fondamentalisme religieux. Davies

capture notamment très bien une forme d'obscurantisme avec le

contraste d'une référence culturelle et de l'imagerie religieuse, que ce

soit un standard musical accompagnant une scène où des livres

"scandaleux" sont brûlés ou le célèbre thème musical d'Autant en emporte le vent

introduisant les vociférations d'un prêcheur hystérique à la Elmer

Gantry.

Ce contexte américain qu'il ne parvient pas toujours à traduire

par la narration, Davies l'exprime donc subtilement dans sa mise en

scène. Cela passe aussi comme souvent avec lui par l'inspiration

picturale, les chaleureux instants partagés entre David et sa tante Mae

nous plongeant dans des atmosphères où des tableaux d'Edward Hopper

(l'affiche est une vraie note d'intention) semblent prendre vie,

notamment grâce à la belle photo de Michael Coulter. Ce sont ces

inspirations qui font tout l'intérêt de The Neon Bible, la dramaturgie du récit ne retrouvant pas l'hypnotique et poignante touche flottante de Distant Voices, Still Lives et The Long Day Closes,

et ne convaincant pas pleinement dans une narration classique (le final

très sombre bien qu'annoncé tombe comme un cheveu sur la soupe). Un

intéressante œuvre de transition où Davies se déleste de quelques

réflexes avant la grande réussite de Chez les heureux du monde.

Film assez difficile à trouver, il n'existe qu'un dvd coréen (lisible sur les lecteurs français) sans sous-titres !

Extrait

Pages

▼

lundi 30 septembre 2019

mercredi 25 septembre 2019

Hana et Alice mènent l’enquête - Hana to Arisu Satsujin Jiken, Shunji Iwai (2015)

Alice intègre un

nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un meurtre commis un

an plus tôt. La victime est un mystérieux "Judas". Une de ses

camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux

commérages courent à son sujet, notamment le fait qu'elle connaîtrait des

détails à propos de l'affaire "Judas". Un jour, Alice pénètre

secrètement dans la maison de Hana mais celle-ci l'y attend déjà. Pourquoi Hana

vit-elle isolée du monde ? Qui est Judas ? Alice décide de mener l'enquête et

se lance dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère.

Shunji Iwai semblait avoir offert son ultime chronique

adolescente avec le merveilleux Hana et Alice (2004) mais, dix ans plus tard, l’envie lui prend de revenir à l’univers

d’un de ses films les plus radieux. Il s’agira d’un prequel qui racontera la rencontre entre les deux héroïnes, avec le

choix singulier de le faire sous forme de film d’animation. Cette option

élimine l’écueil de l’âge désormais adulte des actrices Yu Aoi (Alice) et Anne

Suzuki (Hana) qui peuvent donc reprendre leur rôle par le doublage. Bien qu’il

s’agisse de son premier essai dans l’animation, Shunji Iwai possède des

aptitudes certaines pour le dessin, habitué qu’il est à croquer lui-même ses

story-boards et surtout il avait dessiné à l’époque l’adaptation manga d’Hana et Alice.

Le film revient donc sur la période du collège des deux

personnages (entrevue au tout début de premier film) traite de nouveau sous

forme de chronique de la (con) quête d’un garçon. Hana et Alice nouait un

triangle amoureux autour de la coquille vide d’un garçon amnésique que nos

héroïnes nourrissaient d’une mémoire factice afin de s’attacher son cœur. Dans

ce second film, le garçon est au contraire un fantôme, une chimère à poursuivre

et dont le souvenir hante Hana et Alice soit par culpabilité, soit par goût du

mystère. Alice nouvelle venue au collège s’y intègre rapidement et est mise au

fait de la « disparation » d’un élève l’année précédente, la légende

urbaine et les symboles folkloriques nourrissant l’imaginaire de l’établissement.

Hana quant à elle vit recluse dans sa chambre depuis plus d’un an soit

précisément le moment de la disparition du garçon, ce qui laisse à supposer que

les deux évènements sont liés. L’intérêt purement curieux et amusé d’Alice et

celui qu’on devine plus intime d’Hana vont ainsi se rencontrer dans une quête

semée d’embûches pour avoir le fin mot de l’histoire.

Shunji Iwai utilise en partie la technique de la rotoscopie,

qui consiste à d’abord filmer les acteurs en live puis redessiner sur eux l’allure

de leur personnage puis ensuite d’y ajouter des éléments de décor. Cela va

créer une vraie continuité avec le premier film et notamment en retrouvant la

gestuelle singulière des deux adolescentes. On retrouve ainsi toutes les

attitudes facétieuses et bondissantes de Yu Aoi en Alice, savant mélange de

désinvolture et de grâce. Anne Suzuki renoue elle avec la raideur d’Hana,

dissimulant sous les stratagèmes et la distance les émotions qui l’agitent. Les

décors sont eux conçus en 3D CGI, une forme de photo réalisme (rapprochant parfois le film de Makoto Shinkai, de son côté très influencé par les films live de Shunji Iwai) des environnements

se mariant avec la spontanéité du rendu crayonnés et saccadés de l’animation

des personnages. Shunji Iwai s’en amuse en reprenant l’attitude nonchalante

typique des adolescents (démarche le dos raide et traînant les pieds) les

expressions cartoonesques et outrées des visages (déjà bien significatives dans

le film live) et en amenant des

mouvements de caméras juste ce qu’il faut de plus exagérés (la chute d’Alice

dans les escaliers, la poursuite finale) par apport à ses effets de mise en

scène habituels.

On est captivé par la capacité de ses héros juvéniles à

façonner un imaginaire qui en sous-texte est là pour combler des maux qu’ils

peuvent/savent pas exprimer, explicite pour Alice découvrant un nouvel

environnement ou sous-jacent pour Hana et sa fuite du cadre du collège. Sous l’aspect

enjoué, Iwai reprend d’ailleurs certains éléments sombres de ses autres

chroniques adolescentes comme le ijime

(harcèlement scolaire) au centre d’All about Lily Chou-Chou (2001) et qui sera ici résolu d’une manière aussi inventive

que désopilante. Les personnages vulnérables de Shunji Iwai doivent toujours en

passer par des chemins de traverse pour surmonter leurs failles et le

réalisateur se plaît à décanter cela par une révélation, un rebondissement

et/ou une rencontre inattendue. C’est ainsi qu’il nous cueillait dans les dix

dernières minutes envoutantes d’April Story (1998) où toute la rêverie timide qui précédait trouvait tout à coup

un sens - idem pour la conclusion de Love Letter (1995).

Il en va de même ici où une situation cocasse débouche sur un poignant

aveu en flashback (là encore élément déclencheur d’April Story) d’Hana et de retrouvaille qui vont enfin l’apaiser. C’est

d’ailleurs amusant comme Iwai inverse la dynamique d’Hana et Alice où, tout en suivant Hana le déroulement et l’épilogue

fait d’Alice la vraie héroïne. C’est l’opposé ici où les facéties d’Alice

débouchent finalement sur un beau portrait d’Hana. Si le film peut être vu et

apprécié sans connaître la version live, on y perd cependant toutes les belles

réminiscences formelles qui en décuple le plaisir (le cours de danse, des environnements

utilisés de façon différentes, les cadrages sur Alice alanguie dans le métro)

et notamment la si iconique posture d’Hana et Alice en uniforme de collège

devant un parterre de fleur. Sans égaler complètement la réussite de l’original,

c’est un vrai bonheur de renouer avec cet univers et ses personnages, et une

nouvelle preuve des talents multiples de Shunji Iwai.

Sorti en bluray et dvd zone 2 français chez All the anime

mardi 24 septembre 2019

Venez donc prendre le café... chez nous ! - Venga a prendere il caffè... da noi, Alberto Lattuada (1970)

Paronzini recherche un

plan idéal pour contracter un mariage avantageux. Il le trouve grâce à trois

vieilles filles, enrichies par l'héritage de leur père décédé. Invité à boire

le café dans leur confortable villa, Paronzini épouse Fortunata, mais il est

bientôt contraint de les satisfaire toutes les trois...

Alberto Lattuada fait une nouvelle fois montre de la

brillante versatilité de son talent avec cette merveille de comédie italienne. Venga a prendere il caffè... da noi est une adaptation libre du roman La Spartizione de

Piero Chiara paru en 1964. Lattuada y apporte cependant des modifications

majeures qui en changent la portée. Le roman se situe à l’ère fasciste tandis

que le cadre du film est contemporain, le héros vétéran de la Première Guerre

Mondiale en devenant un de la Seconde. Plus globalement, la satire politique qu’offrait

la période du roman devient plus nettement sociale avec le changement d’époque.

Lattuada confronte le machisme ordinaire des hommes comme

des institutions avec leur époque plus libérée et livre un message sarcastique

mais également féministe. Fortunata (Angela Goodwin), Tersilla (Francesca

Romana Coluzzi) et Camilla (Checco Durante) sont trois vieilles filles

fortunées et fraîchement orphelines de leur père. Chacune d’elle véhicule de

manière pathologique un mélange de terreur et d’attirance pour les choses du

sexe, leurs existences isolée à la fois sous le joug de leur père mais aussi

dans cette ville provinciale du nord de l’Italie ne leur ayant pas permis de

véritable contact avec les hommes. Cela fait d’elle des cibles de choix pour

les coureurs de dot les plus divers et médiocres. Paronzini (Ugo Tognazzi) est

l’un d’entre eux, vétéran de guerre blessé masquant sous une attitude vénérable

un savant gout du calcul. Lattuada le caractérise de multiples maniérismes

proprement ridicule supposés asseoir cette prétendue dignité à travers des

aphorismes de pique-assiettes comme ses besoins primaires qu’il définit par les

trois C : caresses, chaleur, commodité.

Si pathétique que puisse paraître

ce personnage de petit fonctionnaire fier de sa personne, cette présence

masculine suffit à impressionner les trois sœurs dont il parvient à pénétrer le

cercle.

A cette masculinité bourgeoise risible, Lattuada en ajoute

une prolétaire tout aussi détestable avec le jeune voisin brocanteur en

faillite qui espère se refaire en séduisant Tersilla qu’il surnomme son « Titien ».

On s’amuse du plan d’action « militaire » de Paronzini repérant,

traquant puis approchant ses proies, scrutant leurs failles pour mieux les

séduire quand le voisin en appelle à une séduction et un appel aux

bas-instincts plus agressifs. Les trois sœurs sont caractérisées dans leur

rigidité par des éléments physiques et vestimentaires qui iront en s’estompant,

se transformant. La sensualité de l’aînée Fortuna se révèle quand sa coiffe

rigide révèle peu à peu une chevelure d’une impressionnante longueur qui se

déploie lors de ses ébats avec Paronzini.

Tersilla affiche une taille

sculpturale et gauche dont la gêne s’efface avec la découverte des plaisirs de

la chair tandis que les attitudes agitées de Camilla vont en s’apaisant dans

les bras d’un homme. Les héroïnes sont tout d’abord soumises aux mœurs de leurs

amants, que ce soit le rituel encore une fois militaire avec lequel Paronzini

retire les chemises de nuits de ses maîtresse ou plus brut de décoffrage les

assauts de chien en chaleur du brocanteur sur Tarsilla. Lattuada inverse le

rapport de force par la composition de plan et la position des amants lors des

scènes d’amour. Paronzini au fil des étreintes ne s’impose plus aux vieilles

filles et c’est au contraire leur libido libérées qui semblent l’écraser. On l’observe

dans des plans où les jambes et autres formes féminines enferment, écrasent

Paronzini dans le cadre, le plaçant à son tour dans une posture de soumission.

Bien que furtive la charge contre l’église n’en est pas

moins virulente avec une institution préférant masquer les apparences des

moyens indignes (une lettre anonyme servant un guet-apens honteux) ou une

façade qui constituerait une prison de plus pour les femmes. Les hommes

chuteront par leur présomption machiste, le brocanteur trop sûr de sa séduction

et Paronzini de ses capacités sexuelles menant la « campagne » de

trop en cherchant à entreprendre la jeune et jolie domestique. C’est finalement

lui qui sera vidé par la vigueur enfin libérée des figures féminines et en

écho ironique, la scène finale répond à un leitmotiv visuel du film (Paronzoni

paradant comme un coq en ville au bras des trois sœurs) où les sœurs trimballent

la loque qu’est désormais Tognazzi en arborant enfin des tenues sexy de jeunes

femmes de leur temps.

Sorti en dvd zone 2 français chez Tamasa