A l'époque victorienne en Angleterre, une jeune fille, séduite par un valet, tombe enceinte. Ce dernier l'abandonne alors avec son enfant. Sept ans plus tard, il réapparait lui demandant de l'épouser, mais cette demande n'est pas désintéressée.

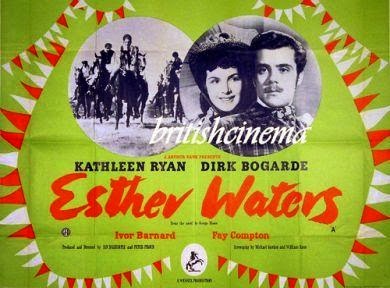

Esther Waters est un mélodrame Victorien quelque peu austère mais prenant dont on se souvient surtout pour avoir été le premier leading rôle d'un tout jeune Dirk Bogarde. Le film est l'adaptation du roman éponyme de George Moore paru en 1894 et qui se présentait comme un équivalent britannique au naturalisme des écrits d'Émile Zola avec une description âpre et sans fard de l'injustice et de la pauvreté.

Le récit s'ouvre sur l'arrivée de la jeune Esther Waters (Kathleen Ryan) comme domestique dans un riche domaine rural. Sous un caractère bien trempé, elle s'avère naïve et innocente, devenant progressivement la cible des autres domestiques notamment lorsqu'ils découvriront qu'elle est illettrée. C'est le soutien et l'amitié du séduisant valet William Latch (Dirk Bogarde) qui va l'aider à prendre confiance et se faire finalement accepter par la maisonnée.

Le début du film aligne ainsi les jolies vignettes rurales naturalistes (seuls de respirations dans un récit assez clos et étouffant notamment quand l'action se déplace dans un Londres sinistre) de cette campagne du Sussex où notre héroïne s'épanouit au fil de la romance avec William. Pourtant les premiers nuages surgissent quand elle découvre les penchants de William pour les courses et surtout une attirance pour la fille capricieuse de la maîtresse de maison avec laquelle il va filer après avoir mis la pauvre Esther enceinte.

Dans la grande tradition du conte moral victorien (même si le livre en calquant Zola se veut plus universel que purement britannique dans sa description des bas-fonds) aligne le sordide où notre "fille perdue" paies chèrement sa faute avec des élans de bienveillance inattendus par la grâce de bienfaiteurs sachant reconnaître le caractère pur d'Esther.

On a ainsi des visions glaçantes du terrible destin d'une jeune femme sans ressource accouchant et élevant son enfant seule : foyer de travailleuse d'où l'on est expulsé à peine l'accouchement effectué, une nourrice digne des Thénardier cherchant à vendre les nourrissons qu'elle recueille... Le ton très austère du film rend le tout assez éprouvant et il faut toute la prestation énergique et déterminée de Kathleen Ryan pour réellement croire en des lendemains meilleurs.

La narration reprend le découpage en plusieurs parties et époque du livre (en en actes de la pièce que George Moore aura tirée de son livre en 1913), chacune constituant une épreuve à surmonter pour Esther. L'une des transitions montrant son labeur de domestique dans des demeures aux patrons indifférents et égoïstes est fort marquante et illustre en quelques minutes ce conflit de classe au cœur de la société anglaise. Dans ce souci moral Esther s'avère fort pieuse, trouvant réconfort à ses épreuves dans la religion. Heureusement l'intrigue ne se fige pas dans cette facette, Esther cédant néanmoins à ses passions plus qu'au dogme comme lorsqu'elle renoue avec un William repenti plutôt que d'épouser le prêtre qui lui demandait sa main (et joué par Cyril Cusack qui aura le même rôle de prêtre et pendant moral mièvre à Jennifer Jones dans La Renarde de Powell et Pressburger).

Néanmoins cette rigueur guide quand même le film à l'image du final où William reconverti en bookmaker subit une déchéance progressive dans l'usage de son "métier". Dirk Bogarde encore loin des grands rôles ambigus à venir chez Losey arbore une beauté juvénile et une candeur qui fait étonnamment tout passer à son personnage inconsistant, plus un faible qu'un mauvais bougre. Le côté austère (jusque dans les traits dur de Kathleen Ryan loin de la belle jeune fille en détresse) peut refroidir mais l'ensemble s'avère vraiment intéressant.

Sorti en dvd zone 2 anglais et sans sous titres, extrait ici