Herman est un roturier, dévoré par

l'ambition, dans le Saint-Pétersbourg de 1806. Son modèle: Bonaparte.

Tissant sa toile avec un parfait cynisme, il entreprend la conquête

d'une jeune femme qui est la pupille d'une mystérieuse comtesse.

Richissime et centenaire, celle-ci serait une damnée qui aurait obtenu,

en échange de son âme, le secret des trois cartes gagnantes au jeu de

faro...

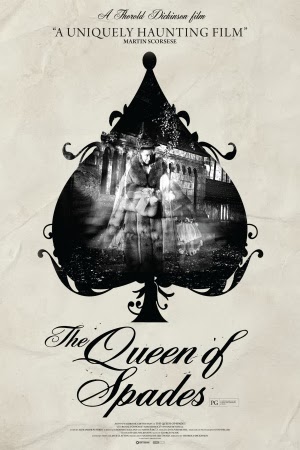

Surtout connu pour être le réalisateur du Gaslight

(1940) original que beaucoup préfèrent au remake qu'en tirera George

Cukor à Hollywood, Thorold Dickinson signe un vrai classique méconnu de

l'épouvante gothique avec ce Queen of Spades. Le film adapte la nouvelle éponyme de Alexandre Pouchkine et voit Dickinson après Gaslight

confier un nouveau rôle ténébreux à Anton Wallbrook. On plonge ici dans

le Saint-Pétersbourg du début XIXe, dont les nuits sont agitées par les

officiers aristocrates occupant leurs temps aux femmes et au jeu entre

deux campagnes. C'est dans un de ces bouges que s'ouvre le film entre

parties endiablées et gitanes séduisantes où dans l'amusement général un

personnage taciturne ronge son frein.

C'est Herman (Anton Wallbrook),

un soldat roturier rongé par la jalousie et l'ambition. C'est un être

aux rêve de grandeur s'identifiant à Napoléon Bonaparte et rêvant de la

même ascension. Pourtant la frustration et le manque de courage de

Herman est palpable, observant l'animation des tables de jeux ans oser

s'y mêler, complexé par l'arrogance des officiers nantis dont il ne

répond pas aux provocation. Anton Wallbrook est parfait en figure sombre

et renfrognée dont ses traits de caractères peu flatteurs vont prendre

peu à peu un tour monstrueux quand le mystère et le surnaturel vont

imprégner le récit.

Herman va découvrir dans un vieux livre la légende

d'une comtesse ayant jadis vendu son âme pour connaître le secret des

trois cartes gagnantes au jeu de faro et ainsi rembourser son époux de

l'argent volé par un amant d'un soir. Pensant avoir retrouvé la comtesse

en la personne d'une centenaire richissime (Edith Evans) installé là,

Herman va tenter à son tour de lui soutirer le secret en séduisant sa

nièce recluse Lizavetta (Yvonne Mitchell).

Thorold Dickinson

installe un climat stylisé et étouffant qui ira en s'accentuant.

L'extraordinaire séquence de flashback narrant la malédiction est la

seule versant ouvertement dans le fantastique, avec ombres menaçantes,

contours vaporeux et cadrage expressionnistes qui s'entremêlent pour donner

une pure ambiance de cauchemar. Dans la réalité, ces manifestations

seront plus furtives au détour de visages inquiétants comme ce libraire

dont la mine annonce déjà le contenu maléfique des ouvrages, un usurier

aux traits grotesques ou un mendiant hideux qui contribue à

l'environnement sordide de ce Saint-Pétersbourg.

Autrement, tout passe

par les desseins malfaisants de Herman dont l'âme noire contamine le

film avec un Anton Wallbrook au jeu de plus en plus outré et inquiétant

et auquel Dickinson plie littéralement le décor et l'atmosphère. Le

tournage essentiellement en studio et le budget limité servent

totalement le film, pervertissant un décor dont le raffinement et

l'onirisme aurait pu évoquer le conte de fée avec des scènes de bal

virevoltantes et des intérieurs à la profondeur de champ et éléments de

décor créant le malaise permanent.

Le triangle amoureux est assez

convenu et les protagonistes fade (Yvonne Mitchell et Ronald Howard un

peu ternes) tant Dickinson n'a d'yeux que pour les figures les plus

outrées à l'image d'une monstrueuse Edith Evans en grabataire sans âge

et abusive dont le visage hante même d'outre-tombe. Une fois l'ultime

transgression commise par Herman le surnaturel peut enfin s'installer

même si l'ambiguïté est maintenue avec la folie notre héros. Souffle

indicible éteignant les bougies, cadavres aux yeux accusateurs et

reflets de miroir menaçant achèvent de nous glacer avant un final

fiévreux et psychédéliques où Dickinson dévoile magistralement la nature

de la malédiction. Un grand moment de peur absolument virtuose.

Sorti en dvd zone 2 anglais sans sous-titres

Le Prince et le Pauvre (1977) de Richard Fleischer

Il y a 7 heures