Paris, 1937. Danseur étoile dans les ballets russes, Petrov envisage d'introduire des numéros de claquettes dans les chorégraphies classiques. Il rêve par ailleurs d'épouser la belle Linda Keene, vedette du music-hall américain, dont il s'est follement épris. Lorsque celle-ci embarque pour son pays natal, il n'hésite pas une seconde. S'il lui faut traverser l'Atlantique pour conquérir l'objet de son affection, alors il traversera l'Atlantique. D'ailleurs, ne s'appelle-t-il pas de son vrai nom Pete P Peters, natif lui aussi du pays de Washington et Roosevelt ? La manoeuvre aura également l'avantage de lui permettre de fuir les avances d'une admiratrice énamourée, lady Tarrington...

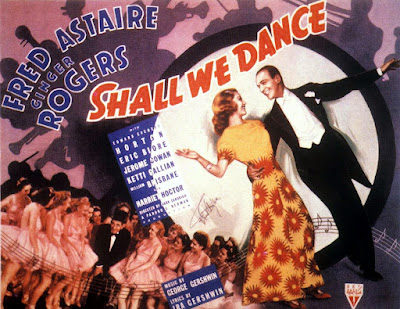

Shall we dance est le septième film (sur neuf) du duo à succès Fred Astaire/Ginger Rogers dans la comédie musicale des années 30. C'est l'occasion pour eux de travailler à nouveau avec Mark Sandrich, réalisateur derrière certaines de leurs plus belles réussites comme La Joyeuse Divorcée (1934), Le Danseur du dessus (1935), En suivant la flotte (1936) et plus tard Amanda (1938). Un autre atout se profile lorsque le producteur de la RKO Pandro Berman parviendra à attirer les frères George et Ira Gershwin pour les bande-originale et les chansons. Ce sera d'ailleurs un des derniers travaux de George Gershwin qui décèdera tragiquement l'année suivante.

Le film n'est malheureusement pas la réussite attendue à cause d'un défaut de taille, son scénario. Même si la formule Astaire/Rogers avait ses codes et leitmotiv parfois redondant, le charme du duo, la variété des environnements et les chansons mémorables assuraient de passer un bon moment. Ce n'est pas totalement le cas ici, notamment à cause du vrai rendez-vous manqué avec le postulat prometteur du récit. Le rapprochement amoureux entre les personnalités dissemblables de Petrov (Fred Astaire) et Linda Keene (Ginger Rogers) devait aussi être la rencontre et la possible fusion entre leurs deux disciplines de danse différentes, le ballet pour lui et le music-hall pour elle. Cette connexion n'a réellement lieu que sur un seul numéro musical, They Can't Take That Away from Me. Les circonstances forcent Petrov et Linda à être partenaires devant une assemblée, et l'occasion de se faire pardonner pour Petrov. Sandrich filme le moment comme une sérénade amoureuse où Astaire "volète» autour de Rogers immobile selon une gestuelle ample et gracieuse de ballet, puis adopte progressivement la frénésie tout en claquettes et mouvement saccadé du foxtrot face à une Rogers médusée de lui découvrir de telles aptitudes. Elle ne peut s'empêcher de suivre progressivement ses pas, le numéro individuel devient enfin duo, les visages renfrognés se font souriant et complices et la réconciliation du couple se construit par la danse sans que des excuses ou explications superflues n'aient été nécessaire.Avant ce grand moment et en dépit d'autres numéros dansés enthousiasmants (Slap That Bass avec des danseurs afro-américains où Astaire synchronise sa chorégraphie à la machinerie d'un yacht) le film s'égare dans un très laborieux marivaudage sur le vrai/faux mariage médiatisé de Petrov et Linda dans de la screwball comedy poussive. L'alchimie entre Astaire et Rogers fait épisodiquement illusion grâce à quelques répliques bien senties, mais il s'écoule un temps fou sur cette intrigue peu palpitante entre des numéros musicaux bien trop éloignés. Il y aurait même à redire sur l'attitude de certains protagonistes masculins puisque si la drague insistante de Petrov peut amuser, les manigances de Miller (Jerome Cowan) le manager de Linda pour la garder sous sa coupe sont assez discutables. On pourrait certes dire de même pour Flintridge (Eric Blore), patron de Petrov mais ce dernier a suffisamment l'occasion de l'humilier et se moquer de lui pour ne pas laisser la même désagréable impression que pour Linda.Heureusement nous sommes malgré tout récompensé par l'ultime numéro qui justifie à lui seul la vision du film. Le mémorable Hoctor's Ballet permet à la danseuse Harriet Hoctor d'offrir une chorégraphie mémorable, avançant cambrée en arrière tout en effectuant des pointes. Puis le grand final Shall We Dance/ Finale and Coda reprend en partie l'idée du numéro I Only Have Eyes for You de Busby Berkeley dans Dames (1934) à savoir démultiplier le visage de la femme aimée sur le visage de toutes les danseuses. Aux arabesques vertigineuses et hypnotiques de Berkeley, Sandrich ne quitte jamais l'espace de la scène et confère un aspect jovial et intimiste lorsque Petrov devine la vraie Linda parmi les danseuses masquées et entame une partie de cache-cache endiablée. Une idée aussi romantique qu'inventive qui fait en définitive pardonner certains des pénibles errements du film.Sorti en dvd zone 2 français aux éditions Montparnasse