Neo-Tokyo, an 2019. Détruite trente ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise renaît de ses cendres et se prépare à héberger les Jeux Olympiques. Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour contre le pouvoir en place, tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis d'enfance, et membres d'un gang de jeunes motards. Au coeur des travaux du stade, une section spéciale de l'armée poursuit en grand secret le projet Akira, tandis que les dissidents cherchent à percer le mystère qui se cache derrière ce nom.

En parallèle du succès rencontré par son manga Akira (publié depuis 1982 dans le Weekly Young Magazine, Katsuhiro Otomo avait commencé à faire ses armes dans le monde de l’animation. Il va tout d’abord être sollicité par le réalisateur Rintaro pour être chara-designer sur le film Harmageddon (1983), faire ses premiers pas à la réalisation en signant deux courts segments du film à sketches Robot Carnival (1987), puis briller de nouveau dans le format court avec Stoppez le travail ! excellent troisième sketch du film de SF Manie Manie (1987). Ces expériences le rendent plus réceptif à la possibilité d’une adaptation d’Akira qui lui avait été proposé mais pour laquelle il n’avait pas immédiatement fait montre d’intérêt.

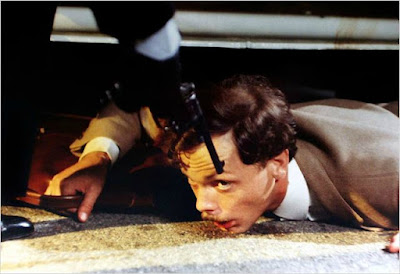

Dès lors, son exigence et implication pousseront très loin le projet qui par l’ambition et les moyens déployés va révolutionner l’animation japonaise et profondément contribuer à son rayonnement mondial. Le projet va réunir un impressionnant comité de production (comprenant entre autres le fabricant de jouet Bandai, l’éditeur Kōdansha, les studio Toho et TMS) et solliciter les plus grands talents d’alors au sein de la japanimation. Ainsi la TMS va en quelque sorte créer un studio dans le studio (nommé Akira Studio) entièrement consacré au film, et au sein duquel s’intégreront des animateurs externes, notamment ceux du studio Ghibli une fois libéré de leurs obligations sur Mon voisin Totoro (1988). Le budget pharaonique de1,1 milliard de yens est un record pour l’époque, dépassé bien plus tard par Otomo de nouveau sur Steamboy (2004). La durée de 2h du long-métrage et le fait d’être produit alors que l’œuvre papier est encore inachevée empêche Akira d’avoir totalement l’ampleur thématique, politique et en partie dramatique du manga. De nombreux personnages majeurs sont absent, font de la figuration ou sont revisités (pas toujours pour le meilleur comme Kaori), tandis que la fin est assez différente et correspond davantage au milieu du manga (qui ne connaîtra sa conclusion qu’en 1990). Dès lors Akira en dans son récit ne fait qu’esquisser la profondeur du manga, mais l’endosse pleinement sur le plan formel. Les tourments adolescents, les amitiés tumultueuses, la métaphore de la puberté, tout cela est bien présent dans une fougue juvénile s’exprimant par la fluidité de l’animation. La mémorable scène d’ouverture emprunte bien sûr comme le manga à l’imagerie bozoku avec ses courses à moto effrénée dans une urbanité chaotique. Le montage alterné entre ces combats de bande et la répression d’une manifestation exprime un tumulte commun, la révolution sociale et la rébellion adolescente, les angoisses adultes contre l’insouciance de la jeunesse. Les plans iconiques s’enchaînent porté par des idées formelles brillantes (les lignes de fuites entraînées par les phares des motos) et Otomo traduit dans l’énergie du moment la relation amour/haine entre le complexé Tetsuo et le leader naturel et charismatique Kaneda. La figure d’Akira est davantage symbolique que dans le manga où elle avait une incarnation concrète et mystérieuse. Ici il s’agit avant tout d’un écho signifiant une apocalypse libératrice pour les illuminés, la volonté de maîtrise d’un pouvoir destructeur pour l’armée, et pour tous l’écho d’un ordre nouveau destiné à tout renverser. Otomo en approfondissant certaines situations (l’émeute d’ouverture) parvient par l’image à exprimer les allusions politiques plus explicites du manga, comme les manifestations de la jeunesse militante japonaise des années 60. Il capture les angoisses du pays par le prisme de sa propre fascination pour la destruction, le réveil d’Akira, la rage de Tetsuo, étant tout autant synonyme d’un renouveau que d’une fin. Tous les personnages, dans leur insouciance (Kaneda), leur fureur (Tetsuo), leur autoritarisme (le colonel Shikishima), leur fraternité (le trio d’enfant/vieillard télépathe) font montre d’une fuite en avant déterminée et sans retour.C’est vraiment ce sentiment d’urgence exprimé de manière sensorielle et pulsative (l’hypnotique bande-son de collectif Geinoh Yamashirogumi) qui guide le récit clairement pensé comme une alternative purement formelle du manga. L’ampleur, l’inventivité et l’emphase du climax destructeur transcende les raccourcis narratifs, archétypes et personnages tout juste esquissés pour nous emporter et en définitive susciter une sincère émotion. Otomo sait conférer à ses images de cauchemars (l’illusion terrifiante de Tetsuo, sa mutation, les deux étant de vraies prouesses d’animation), de combats et de désolation une puissance évocatrice exprimant le mélange de nihilisme et de croyance qui le caractérise dans un tout cohérent qui convoque autant le cyberpunk que le body-horror.Sorti en bluray chez Dybex