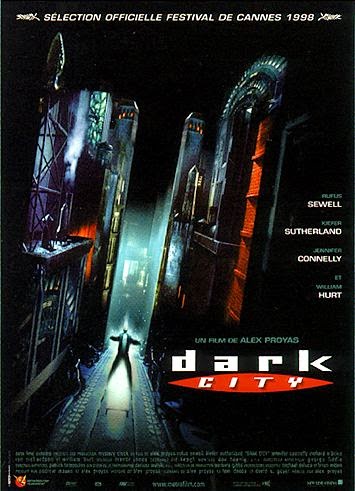

Se réveillant sans

aucun souvenir dans une chambre d'hôtel impersonnelle, John Murdoch découvre

bientôt qu'il est recherché pour une série de meurtres sadiques. Traqué par

l'inspecteur Bumstead, il cherche à retrouver la mémoire et ainsi comprendre

qui il est. Il s'enfonce dans un labyrinthe mystérieux où il croise des

créatures douées de pouvoirs effrayants. Grâce au docteur Schreber, Murdoch

réussit à se remémorer certains détails de son passé trouble.

La fin des années 90 vit un thème récurrent se faire jour

dans nombre de productions américaines, le doute et à la paranoïa quant à la

réalité du monde qui nous entoure. Un thème assez commun à la littérature de

science-fiction mais qui semblait particulièrement sensible dans l’anxiété de cette

fin de XIXe siècle. Notre quotidien se voyait ainsi manipulé par les machines

dans Matrix (1999), la loi de l’audimat

pour le visionnaire The Truman Show

(1998) ou la crise existentielle avec Fight

Club (1999), titres auxquels on peut ajouter les plus mineurs Existenz (1999) ou encore Passé Virtuel (1999). Dark City s’avère un vrai précurseur à

toutes ces oeuvres et sans doute le meilleur film d’Alex Proyas. Le réalisateur

était sorti profondément déprimé de The

Crow (1994) dont le succès avait été entaché de la mort tragique de Brandon

Lee sur le tournage. Le brio avec lequel il avait réussi à reprendre le film et

l’esthétique ténébreuse qu’il y avait façonné devait cependant rassurer les

producteurs pour Dark City, projet

bien plus ambitieux et personnel.

Le doute quant au réel prend ici un tour existentiel puisque

l’illusion est supposée révéler le secret de l’âme humaine. John Murdoch (Rufus

Sewell) se réveille amnésique dans une sordide chambre d’hôtel abritant un

cadavre. A l’extérieur, un environnement urbain oppressant et impersonnel ne

voyant jamais la lueur du jour. Dans toute sa confusion, notre héros est

pourtant le plus clairvoyant parmi une population vivant une existence factice

et malléable au gré des manipulations psychiques et physiques que mènent de

mystérieux êtres chauve à l’allure de croquemort arpentant la ville. L’esthétique

du film est un fourre-tout reflétant la confusion des protagonistes, tout comme

ils s’amusent à mélanger les souvenirs des humains, les

Etrangers entrecroisent plusieurs architecture en une.

Proyas revisite ainsi un

siècle de villes de cinéma et de multiple genres, des visions grandioses et

expressionnistes de Metropolis (1927)

à la féérie mêlée de cauchemar de L’Aurore(1930) et tout un pan de la claustrophobie ténébreuse du film noir américain

des années 40. L’une ou l’autre de ces influences prédomine à un moment ou un

autre au gré des impressionnantes séquences « d’harmonisation » où la

ville se transforme physiquement : les buildings s’élèvent ou s’enfoncent,

des passerelles poussent ou se rétractent, portes et fenêtres apparaissent ou s’estompent.

De même les destins humains basculent, les couples s’unissant et se défaisant,

les fortunes changeante et parfois les instincts les plus vils apparaissant

avec ce serial killer dont la nature sadique un ajout artificiel.

A travers son héros insoumis, Alex Proyas exprime la

profondeur de l’âme humaine, dépassant un quotidien factice qu’une force

supérieure (ou la société au sens large) nous impose pour dévoiler quelque

chose de plus insaisissable. Cet aspect incomplet se révèle dans les failles du

plan des Etrangers ou sous la manipulation, les humains ressentent dans une

angoisse latente que quelque chose manque à leur vie. Cette ville ne voyant

jamais la lumière du soleil, les souvenirs implantés rappelant un passé

lointain mais jamais les actions de la veille et bien sûr le leitmotiv de Shell

Beach seront les éléments qui susciteront le doute si ce n’est l’éveil,

notamment du personnage de policier qu’incarne William Hurt.

Ce dernier

prolonge cette ambiance de film noir par l’intrigue criminelle (plus en retrait

que dans le scénario initial), Proyas jouant parfois des clichés esthétique du

genre comme lors de la superbe introduction de Jennifer Connelly en chanteuse

de club. Les Etrangers relèvent aussi de divers lieux communs du fantastique,

de leur apparence à la Nosfératu (en faisant une entité quasi unique à la différence de l'homme) à leur antre sous-terraine où La Cité des enfants perdus rencontre

Terry Gilliam. On pense également aux comics d’horreur d’EC Comics friand de

ces atmosphères mais par son ton mystérieux et son exigence Dark City lorgne

aussi vers la mythologie grecque et ses Dieux jouant avec le destin d’humains

réduits à l’état de pantins là pour les divertir.

Les pouvoirs de Murdoch sont donc une manifestation du libre

arbitre de l’homme, voir du surhomme puisqu’il sera amené à devenir un Dieu

pouvant refaçonner la réalité à sa guise, signe. Le film est ainsi déroutant et

captivant de bout en bout. Le début et son montage très haché fait parfaitement

ressentir la confusion du héros. Proyas parvient également signifier l’erreur

des Etrangers (cherchant l’âme humaine dans la cérébralité et pas les sentiments) en

montrant la nature profonde de l’homme dans l’amour entre Rufus Sewell et

Jennifer Connelly qui dépasse peu à peu sa dimension prédestinée pour être réel

(la scène du parloir et le magnifique final sur la corniche repris plus tard à

l’identique par Aronofsky dans Requiem

for a dream (2001)).

Plus exigeant et moins ouvertement divertissant qu’un

Matrix, Dark City sera pourtant un

échec au box-office. Un an plus tard Matrix

sur une trame et des thèmes voisins (et des décors communs puisque Matrix fut

tourné dans les même studios australien de la Fox) sera un triomphe, le final

de Matrix Revolutions (2003) s’inspirant même de celui dantesque à la Akira

(1988) de Dark City qui innovait

aussi en tentative de japanimation live. Un classique de la SF 90’s, toujours

aussi envoutant, dommage que Proyas n’ait plus jamais retrouvé de telles

hauteurs.

Sorti en dvd zone 2 françis et bluray chez Metropolitan, un director's cut (pas vu) est également disponible depuis quelques années

Le Dir cut apporte quelques modifications sur certaines scenes un peu plus longues, mais c'est surtout l'ouverture qui perd l'introduction par le personnage de Sutherland (qui dans le montage cine eventait un peu le twist/principe du film). DOnc au final c'est plutot un plus par rapport au cut cine.

RépondreSupprimerBonne idée de zapper la voix off d'intro qui en disait beaucoup trop en effet !

Supprimer