Durant la Première Guerre mondiale, sur

le Front français, Roger Winston reçoit l'ordre de détruire un nid de

mitrailleuses allemand, avec une poignée d'hommes, parmi lesquels Tom

Holmes, originaire de la même ville que lui. Tom est blessé en capturant

un soldat allemand, mais Roger en reçoit les honneurs, bien qu'ayant

agi lâchement, ce qu'il se garde d'avouer. Tom est évacué à l'hôpital,

où il est soigné à la morphine. La guerre achevée, Roger obtient - dans

la banque de son père - un emploi pour Tom, en échange de son silence...

Wellman

aura signé à travers ses Pré-codes quelques-unes des œuvres les plus

emblématiques de la Grande Dépression sévissant alors aux Etats-Unis

comme Wild Boys of the road (1933) ou Frisco Jenny (1933). Héros à vendre

est la plus audacieuse d'entre toute avec son altruisme visionnaire

annonçant le Frank Capra de L'Extravagant Mr Deeds (1936) et sa

description d'un anticommunisme qui n'a pas attendu le Maccarthysme pour

sévir.

Vétéran de la Première Guerre Mondiale, Roger Winson

(Richard Barthelmess) est dès cette expérience du front un héros spolié.

Laissé pour mort lors d'une mission, son fait de gloire est attribué à

son ami ayant fait preuve de lâcheté. C'est un homme meurtri qui revient

aux Etats-Unis, accro à la morphine qui lui fut massivement administré

pour atténuer la douleur de ses blessures. Livré à lui-même il ne

rencontrera que l'incompréhension et l'injustice, notamment de son ami

riche plus préoccupé de cacher le secret de sa lâcheté. Enfin guéri de

ses fêlures, Roger va tenter de se reconstruire et va se confronter à

l'évolution néfaste du pays, un capitalisme e une industrialisation qui

fera des ravages lors de la Grande Dépression.

Grimpant les échelons

dans une entreprise de blanchisserie, il promeut l'arrivée d'une machine

à laver pouvant alléger la tâche des employés mais les accords pris ne

seront pas respectés l'outil remplaçant peu à peu l'humain. Son

altruisme ne s'accordant pas avec la froideur calculée de cette nouvelle

ère capitaliste, Winson dérange les autorités qui cherchent à se

débarrasser de ce "sale rouge". Wellman dans toutes ses œuvres sociales

aura su se départir de toute idéologie et son héros à la sensibilité

tout simplement empathique est à son image. Les vecteurs d'idéologies

sont d'ailleurs violemment fustigés ici, que ce soit l'ingénieur

allemand balayant ses préceptes communistes dès sa fortune faite ou le

capitalisme représenté par son ami lâche balayé par le krach de 1929.

Richard

Barthelmess, immense star du cinéma muet trouve ici un de ses meilleurs

rôles d'une ère parlante où il aura plus de difficulté. C'est par

l'émotion et la sincérité qu'il dégage que son personnage est incarné et

touchant, dépassant le principe de l'idée qu'il représente. C'est

peut-être d'ailleurs pour souligner cet aspect que Wellman aura rendu

volontairement caricatural le personnage de l'ingénieur russe ou du

banquier, coquille vide dévoués à leurs intérêts. Une réussite de plus

pour Wellman.

Sorti en dvd zone 2 français chez Warner dans la collection Trésors Warner

samedi 30 mai 2015

vendredi 29 mai 2015

Mafioso - Alberto Lattuada (1962)

Nino, cadre moyen dans une entreprise

milanaise, retourne dans sa Sicile natale afin d'y présenter son épouse,

Marta, et d'y passer quelques jours de vacances. Tout se passe très

bien, mais des "parrains" de la mafia, à qui il doit sa situation, le

chargent, à l'insu de sa famille, d'exécuter une mission particulière.

En ce début des années 60 la Sicile constitue un fameux terreau d'inspiration pour le cinéma italien. Par ses mœurs archaïques et son autarcie, la Sicile constitue un extrême de l'opposition régionale et sociale au cœur du pays entre le nord riche et industriel et le sud pauvre et paysan. Deux versant et thèmes se font alors jour pour évoquer cette Sicile, en premier lieu la Mafia scrutée dans les films dossiers de Francesco Rosi avec Salvatore Giuliano (1962) et Main basse sur la ville (1963 qui se déroule à Naples mais la ville sudiste implique ce fracture régionale). En second ce sera les comédies de mœurs de Pietro Germi scrutant plutôt des tares sociales comme le crime d'honneur ou le mariage forcé dans le diptyque sicilien Divorce à l'italienne (1961) et Séduite et abandonnée (1963). Alberto Lattuada réussit le mariage parfait entre le regard froid et lucide de Rosi et le rire grinçant de Germi avec une force saisissante. Le scénario offre ainsi un engrenage implacable où l'ironie de Marco Ferreri (qui devait initialement le réaliser) et le sens du grotesque des duettistes Age et Scarpelli fait merveille.

Nino Badalamenti (Alberto Sordi) est un employé dans une usine milanaise et s'apprête à partir en vacances dans sa Sicile natale afin de présenter son épouse Marta (Norma Bengell) et ses filles à sa famille. Avant de partir son patron lui confie un "paquet" à donner au parrain local Don Vincenzo (Ugo Attanasio). Ce geste singularise un Badalementi qui sans cela se fondait parfaitement dans cet environnement d'entreprise classique et constitue une première manière de montrer à quel point l'on ne peut vraiment échapper à ses origines. Les sous-entendus (le patron se félicitant d'avoir un employé sicilien qui réussit, une manière de souligner l'échec des autres) et certains dialogues hilarants (la recommandation de se faire vacciner contre la typhoïde comme si l'on allait dans quelconques contrées exotique) souligne bien avant d'y être l'image quelque peu arriérée que véhicule la Sicile dans l'inconscient collectif de l'italien moyen.

Alberto Lattuada en joue également dans la manière d'illustrer le voyage de la famille vers la région, en faisant un épuisant périple nécessitant deux trains et un bateau. Seulement l'énergie et l'enthousiasme d'Alberto Sordi si heureux de retrouver sa patrie nous emporte et atténue le sentiment d'inquiétude. Cette angoisse latente va constamment s'opposer à l'allant du personnage au fil de notre découverte du pays, jusqu'à le contaminer à son tour.

Lattuada lance cette idée de la manière la plus simple dans un premier temps en jouant du pittoresque moyenâgeux que peut évoquer la Sicile. Ruelles désertiques et sablonneuse où circule les charrettes plutôt que les voitures, demeures sommaires, traditions étranges (convives d'un enterrement se restaurant en honneur du mort dont le cadavre trône sur la table), femmes à la laideur grotesque (la cousine moustache, une servante à la dentition chevaline) et une consanguinité plus que suggérée (Nino confondant sa mère et sa tante, le père aux traits fort voisin de l'homme à qui il voudra acheter un terrain et qui le traitera d'ailleurs de cocu), tout prête à donner une aura monstrueuse à ce cadre et bien nous faire comprendre que nous avons quitté la civilisation. Ces motifs ont certes déjà été vus et moqués dans d'autres comédies italiennes dont Pietro Germi bien sûr mais Lattuada trouve l'équilibre entre outrance et réalisme.

On rit mais jaune tant l'on devine que les figures pittoresques rencontrées semblent tout de même bien être des locaux, faisant ressurgir le passé néoréaliste de Lattuada. Une nouvelle fois l'allant de Sordi et les explications qu'il fait à son épouse (et au spectateur du coup) finissent par atténuer les préjugés, la singularité de ces siciliens étant bien présente dans ses bon comme mauvais côté. On aura ainsi quelques moments amusants comme lorsque Sordi rappelle à d'anciens amis frustrés regardant d'un peu trop près sa femme en maillot de bain que bien que vivant à Milan, son tempérament sicilien peut ressurgir si l'on attente à son honneur.

Le réalisateur en grossissant les clichés rattachés à la Sicile nous aura ainsi habilement induit en erreur sur le vrai mal rongeant la Sicile. S'il est facile de rendre la faune locale repoussante, le vrai danger vient de ceux à l'inverse plus civilisé et qui soumettent les autres. C'est la mafia locale qui s'affichera à travers vieillards auxquels curé, hommes et femmes affichent une étrange dévotion. Ce sera le seul élément "du cru" que Sordi évoquera d'un rire cette fois forcé et inquiet et où il reprendra complètement son identité sicilienne en ayant une soumission similaire pour "les parrains". On devinera qu’ils ne sont pas pour rien dans sa situation actuelle et que plus jeune il fut contraint de leurs rendre quelques menus services.

Pourtant cette mafia avait fini par devenir pour lui l'assimilé du nord une chimère mais la réalité va le rattraper. Les rires se figent alors peu à peu, le malaise s'installe sans pouvoir être désamorcé alors que les situations restent pourtant anodines dans les échanges que le héros a avec les chefs mafieux. Ceux-ci ont un service à lui demander, un acte où son anonymat et sa précision aux armes peuvent leur servir. On aura senti le piège se refermer dans les différentes scènes légères qui nous amènent à la dernière partie et "la mission" et où chacun sera tacitement au courant (les adieux appuyés du père avant la partie de chasse) sauf Sordi.

Le final constitue une longue séquence à la fois absurde et hallucinée où Sordi hébété avance sans pouvoir rien y changer vers son destin meurtrier. Un moment glaçant où Lattuada use de tous les motifs visuels et narratifs pour signifier la perte de repère, le jour succédant brutalement à la nuit, la claustrophobie aux grands espaces, l'humour aux éclats de violence. La mise en scène plutôt naturaliste se fait lus sophistiquée pour signifier l'irruption du vrai mal, que ce soit les contre-plongée sur la silhouette de Don Vincenzo, la séquence où Sordi est engagé faisant figure de pacte faustien dans l'imagerie démoniaque associée au parrain. Alors que le basculement de la ville vers la campagne était finalement assez artificiel, celui moral qui brise Sordi est cette fois bien plus marquant. Alberto Sordi offre là une de ses interprétations les plus mémorables, crédible sans en rajouter dans l'exubérance sudiste et se liquéfiant progressivement quand s'impose sa destinée inexorable. Ses racines sont une prison où il n'est qu'un pion et le retour à la vie réelle en fait désormais un homme hanté par ses actes.

Sorti en dvd zone 2 fraçais chez Tamasa

En ce début des années 60 la Sicile constitue un fameux terreau d'inspiration pour le cinéma italien. Par ses mœurs archaïques et son autarcie, la Sicile constitue un extrême de l'opposition régionale et sociale au cœur du pays entre le nord riche et industriel et le sud pauvre et paysan. Deux versant et thèmes se font alors jour pour évoquer cette Sicile, en premier lieu la Mafia scrutée dans les films dossiers de Francesco Rosi avec Salvatore Giuliano (1962) et Main basse sur la ville (1963 qui se déroule à Naples mais la ville sudiste implique ce fracture régionale). En second ce sera les comédies de mœurs de Pietro Germi scrutant plutôt des tares sociales comme le crime d'honneur ou le mariage forcé dans le diptyque sicilien Divorce à l'italienne (1961) et Séduite et abandonnée (1963). Alberto Lattuada réussit le mariage parfait entre le regard froid et lucide de Rosi et le rire grinçant de Germi avec une force saisissante. Le scénario offre ainsi un engrenage implacable où l'ironie de Marco Ferreri (qui devait initialement le réaliser) et le sens du grotesque des duettistes Age et Scarpelli fait merveille.

Nino Badalamenti (Alberto Sordi) est un employé dans une usine milanaise et s'apprête à partir en vacances dans sa Sicile natale afin de présenter son épouse Marta (Norma Bengell) et ses filles à sa famille. Avant de partir son patron lui confie un "paquet" à donner au parrain local Don Vincenzo (Ugo Attanasio). Ce geste singularise un Badalementi qui sans cela se fondait parfaitement dans cet environnement d'entreprise classique et constitue une première manière de montrer à quel point l'on ne peut vraiment échapper à ses origines. Les sous-entendus (le patron se félicitant d'avoir un employé sicilien qui réussit, une manière de souligner l'échec des autres) et certains dialogues hilarants (la recommandation de se faire vacciner contre la typhoïde comme si l'on allait dans quelconques contrées exotique) souligne bien avant d'y être l'image quelque peu arriérée que véhicule la Sicile dans l'inconscient collectif de l'italien moyen.

Alberto Lattuada en joue également dans la manière d'illustrer le voyage de la famille vers la région, en faisant un épuisant périple nécessitant deux trains et un bateau. Seulement l'énergie et l'enthousiasme d'Alberto Sordi si heureux de retrouver sa patrie nous emporte et atténue le sentiment d'inquiétude. Cette angoisse latente va constamment s'opposer à l'allant du personnage au fil de notre découverte du pays, jusqu'à le contaminer à son tour.

Lattuada lance cette idée de la manière la plus simple dans un premier temps en jouant du pittoresque moyenâgeux que peut évoquer la Sicile. Ruelles désertiques et sablonneuse où circule les charrettes plutôt que les voitures, demeures sommaires, traditions étranges (convives d'un enterrement se restaurant en honneur du mort dont le cadavre trône sur la table), femmes à la laideur grotesque (la cousine moustache, une servante à la dentition chevaline) et une consanguinité plus que suggérée (Nino confondant sa mère et sa tante, le père aux traits fort voisin de l'homme à qui il voudra acheter un terrain et qui le traitera d'ailleurs de cocu), tout prête à donner une aura monstrueuse à ce cadre et bien nous faire comprendre que nous avons quitté la civilisation. Ces motifs ont certes déjà été vus et moqués dans d'autres comédies italiennes dont Pietro Germi bien sûr mais Lattuada trouve l'équilibre entre outrance et réalisme.

On rit mais jaune tant l'on devine que les figures pittoresques rencontrées semblent tout de même bien être des locaux, faisant ressurgir le passé néoréaliste de Lattuada. Une nouvelle fois l'allant de Sordi et les explications qu'il fait à son épouse (et au spectateur du coup) finissent par atténuer les préjugés, la singularité de ces siciliens étant bien présente dans ses bon comme mauvais côté. On aura ainsi quelques moments amusants comme lorsque Sordi rappelle à d'anciens amis frustrés regardant d'un peu trop près sa femme en maillot de bain que bien que vivant à Milan, son tempérament sicilien peut ressurgir si l'on attente à son honneur.

Le réalisateur en grossissant les clichés rattachés à la Sicile nous aura ainsi habilement induit en erreur sur le vrai mal rongeant la Sicile. S'il est facile de rendre la faune locale repoussante, le vrai danger vient de ceux à l'inverse plus civilisé et qui soumettent les autres. C'est la mafia locale qui s'affichera à travers vieillards auxquels curé, hommes et femmes affichent une étrange dévotion. Ce sera le seul élément "du cru" que Sordi évoquera d'un rire cette fois forcé et inquiet et où il reprendra complètement son identité sicilienne en ayant une soumission similaire pour "les parrains". On devinera qu’ils ne sont pas pour rien dans sa situation actuelle et que plus jeune il fut contraint de leurs rendre quelques menus services.

Pourtant cette mafia avait fini par devenir pour lui l'assimilé du nord une chimère mais la réalité va le rattraper. Les rires se figent alors peu à peu, le malaise s'installe sans pouvoir être désamorcé alors que les situations restent pourtant anodines dans les échanges que le héros a avec les chefs mafieux. Ceux-ci ont un service à lui demander, un acte où son anonymat et sa précision aux armes peuvent leur servir. On aura senti le piège se refermer dans les différentes scènes légères qui nous amènent à la dernière partie et "la mission" et où chacun sera tacitement au courant (les adieux appuyés du père avant la partie de chasse) sauf Sordi.

Le final constitue une longue séquence à la fois absurde et hallucinée où Sordi hébété avance sans pouvoir rien y changer vers son destin meurtrier. Un moment glaçant où Lattuada use de tous les motifs visuels et narratifs pour signifier la perte de repère, le jour succédant brutalement à la nuit, la claustrophobie aux grands espaces, l'humour aux éclats de violence. La mise en scène plutôt naturaliste se fait lus sophistiquée pour signifier l'irruption du vrai mal, que ce soit les contre-plongée sur la silhouette de Don Vincenzo, la séquence où Sordi est engagé faisant figure de pacte faustien dans l'imagerie démoniaque associée au parrain. Alors que le basculement de la ville vers la campagne était finalement assez artificiel, celui moral qui brise Sordi est cette fois bien plus marquant. Alberto Sordi offre là une de ses interprétations les plus mémorables, crédible sans en rajouter dans l'exubérance sudiste et se liquéfiant progressivement quand s'impose sa destinée inexorable. Ses racines sont une prison où il n'est qu'un pion et le retour à la vie réelle en fait désormais un homme hanté par ses actes.

Sorti en dvd zone 2 fraçais chez Tamasa

mercredi 27 mai 2015

Le Ferry - Shin Wei (2014)

Tian Huai'en est un

homme simple et tranquille. Il passé la plus grande partie de sa vie sur le

petit bateau qu'il utilise pour faire traverser la rivière à qui souhaite

rejoindre l'autre rive. C'est le travail de sa vie bien qu'il n'accepte jamais

la moindre rétribution. Dans ce monde matérialiste, personne ne peut comprendre

à commencer par son fils, parti gagner sa vie à la ville après le décès de sa

mère. Lorsque ce fils reviendra s'occuper de son père âgé et fatigué, se posera

la question de la succession.

Le développement économique spectaculaire de la Chine au

cours de ces dernières années n’aura pas altéré la tradition rurale du pays,

suscitant un questionnement identitaire que pose avec justesse Le Ferry. Le film exploitera cette idée

à travers une dimension générationnelle et la relation entre l’homme de la

campagne Tian Huai'en et son fils citadin moderne.

Une centaine d’années

auparavant, les ancêtres pauvres de Tian Huai'en furent accueillis et aidés par

les habitants du village et en échange ils s’en acquittèrent en endossant la

tâche de faire traverser la rivière séparant le village du monde extérieur. Tian

Huai'en perpétue aujourd’hui cette tradition et chaque jour fait traverser la

rivière à quiconque souhaite passer à l’autre rive, payé en victuailles au

quotidien par les villageois. Son fils à préférer partir travailler à la ville

après le décès de sa mère mais le temps d’un congé va revenir aider son père.

Taiseux, travailleur et dévoué à sa tâche, Tian Huai'en est

un mystère pour son fils d’autant que le déclin physique rend les

allers-retours de plus en plus difficile. Shi Wei instaure une tonalité introspective

où l’on est happé par la beauté de ce décor naturel. Le quotidien fait de va et

vient entre ces deux rives nous baigne dans une lenteur envoutante magnifié par

le magnifique score de Yuanping Wang. L’intrigue est dépourvue de conflits et

de dialogues redondants pour exprimer ses idées, le rapprochement mutuel du

père et du fils se fait dans le silence, l’observation et l’apprentissage

humble que fera le fils comprenant peu à peu le sens de la tâche. C’est par l’effort

qu’il se déleste de l’urgence et du matérialisme de la ville notamment lorsqu’il

trouvera son propre rythme de navigation, ne s’épuisant plus et ne s’encombrant

pas des charges des voyageurs trop empressés.

C’est par cette promiscuité que

les personnages vont se rapprocher, le père suivant la tradition tout en ne l’imposant

pas à son fils tandis que ce dernier en comprend peu à peu le sens. C’est une

vraie invitation à la coexistence, le film ne s’engonçant pas dans l’ode

poussiéreux à un passé révolu tout en plaidant au maintien de cette Chine

campagnarde constituant l’essence du pays. Ainsi le beau final aura appris aux

deux visages du pays à se comprendre sans en privilégier un aspect. Le fils

retourne à la ville l’esprit chargé des souvenirs de ce clapotis d’eau, son

père ayant laissé une télévision s’inviter dans sa masure isolée.

Inédit en dvd français pour l'instant mais actuellement visible dans le cadre du Festival du film chinois se déroulant sur Paris et qui passera à partir de juin par Strasbourg, Lyon, Cannes, Biarritz, Marseille et La Réunion

mardi 26 mai 2015

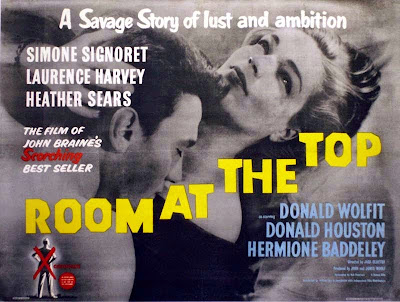

Les Chemins de la haute ville - Room at the Top, Jack Clayton (1959)

D'extraction modeste, Joe Lampton est

devenu employé de mairie d'une petite ville industrielle du Yorkshire.

Joe est ambitieux et prêt à tout pour réussir. Il va ainsi séduire la

fille insignifiante d'un gros industriel Susan, que son père va

éloigner, appréciant peu cette union. Joe devient alors l'amant d'Alice,

et un sentiment profond nait entre eux.

Room at the Top est le film qui lance tardivement la brillante carrière de réalisateur de Jack Clayton. Ce premier film arrive alors qu'il approche la quarantaine et qu'il officie au sein du cinéma anglais depuis 25 ans ç divers postes : enfant acteur sur le film Dark Red Roses (1929), garçon de course, monteur puis assistant-réalisateur pour Alexander Korda sur Le Voleur de Bagdad (1940) ou L'Espion noir (1939). C'est durant l'après-guerre (où mobilisé il réalisera le court-métrage Naples Is a Battlefield (1944)) et au contact de John Huston dont il est le producteur (sur Moulin Rouge (1952) et Plus fort que le diable (1953) que le désir de réaliser le prend à son tour. Cela se concrétisera d'abord par le court-métrage The Bespoke Overcoat où il adapte de la nouvelle de Nicolas Gogol Le Manteau dont l'action est transposée dans un entrepôt de vêtements de l’East End de Londres. Ce galop d'essai est salué et obtiendra de nombreuses récompenses, lui permettant de réaliser Les Chemins de la haute ville adapté d'un roman de John Braine paru en 1957.

Le succès du film sera

d'ailleurs la cause d'un malentendu concernant Clayton, l'associant au

mouvement du free cinema et des

angry young men tels que Tony Richardson, John Schlesinger ou Lindsay

Anderson. Il clarifiera les choses en signant le fort éloigné et tout

aussi brillant Les Innocents (1961) dans la foulée et n'aura de cesse de

se rendre insaisissable par la suite avec des œuvres très dissemblables

(encore que son Gatsby le magnifique (1974) parait être un prolongement logique de Room at The Top).

Pourtant à bien y regarder, la singularité de Clayton est déjà claire

dès ce premier film qui offre une sorte de pendant anglais de Une Place au soleil (1951), en fait le chaînon manquant entre le classique de George Stevens et le Match Point (2005) de Woody Allen.

La séquence d'ouverture nous présentant le héros Joe Lampton (Laurence Harvey) nous induit au départ en erreur sur le personnage. D'abord sans visage, alangui sur sa banquette de train et faisant des ronds de fumée, Joe dévoile une figure carnassière et conquérante dès ses premiers pas dans cette ville où il espère bien s'élever. Son ambition le guide naturellement vers ce qui brille à savoir Susan Brown (Heather Sears), fille de l'homme le plus riche de la ville. Ces tentatives de séductions infructueuses, les humiliations lui rappelant insidieusement son milieu modeste et son inculture vont pourtant révéler un être vulnérable et manquant d'assurance sous ces beaux airs. Quand l'inexpérience de certains se traduit par une certaine naïveté, celle de Joe se dévoilera par sa superficialité et son envie des classes aisées. L'expression de ses sentiments pour Susan ne s'exprime qu'en terme matériels comme lorsqu'il parle d'elle à sa tante en commençant par évoquer la fortune de son père.

Loin d'être le cynique sans états d'âmes que l'on soupçonne

au départ, Joe est simplement un être qui n'a pas encore vécu et aimé.

Arraché à son foyer par la guerre et ayant perdu ses parents dans un

bombardement, il laisse deviner par ses manques son sentiment

d'insécurité qu'il pense résoudre par la réussite sociale. Il va

pourtant s'accomplir dans la romance adultère qu'il va nouer avec Alice

Aisgill (Simone Signoret), une française plus âgée que lui et mal

mariée. Alice représente à la fois une sorte de figure maternelle pour

Joe, un être transcendant le clivage des classes anglaises par sa

nationalité française et surtout une personne le mettant en confiance et

lui permettant enfin d'être lui-même.

Laurence Harvey est formidable, laissant peu à peu tomber son masque calculateur pour se révéler plus faillible. Hésitant entre ses ambitions, sa séduction intéressée de Susan et son amour sincère d'Alice, le personnage est autant tiraillé dans son for intérieur que par son entourage. Les deux liaisons sont immorales, l'une par sa nature adultère mais cachée et l'autre par le rapprochement de classes impensable et s'affichant à tous d'un œil négatif, prolétaires comme nantis. Simone Signoret est tout aussi touchante, amenant une retenue et une finesse bouleversante à ce personnage mesuré et passionné.

L'actrice dégage une sensibilité délicate qui contient et apaise la tension et la fureur de Laurence Harvey, jusqu'à en tirer le meilleur lorsqu'il dévoilera ses sentiments. Le rôle initialement envisagé pour Jean Simmons ou Vivien Leigh lui fut finalement confié dans cette Angleterre encore très puritaine il était difficile pour une actrice anglaise d'endosser un rôle aussi ouvertement amoral (après tout l'adultère de Brève Rencontre (1945) reste platonique) d'où la pirouette de faire du personnage une française et du choix de l'actrice.

Jack Clayton filme d'ailleurs les scènes charnelles avec une tension érotique inédites, signifiant par ses partis pris et dans l'intrigue même cette Angleterre changeante d'après-guerre (l'histoire se déroule à la fin des années 40 et certains décors portent encore les stigmates du Blitz). Le final est donc assez paradoxal puisque l'élévation sociale semble désormais possible mais se paie à un prix bien douloureux.

Les carcans passés semblent surmontés mais en y laissant une partie de son âme (emportée par la chape de plomb de cette cité industrielle grisâtre quand les rares moments lumineux auront été intime comme cette fuite en campagne) comme le montrera le mariage final aux allures d'enterrement où Joe gagne et perd tout dans le même mouvement. Un grand film qui sera un triomphe et source de multiples nominations et récompenses, notamment pour Simone Signoret Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes 1959 et surtout l'Oscar de la meilleure actrice faisant d'elle la première française à obtenir ce prix.

Sorti en dvd zone 2 français chez Filmedia

Room at the Top est le film qui lance tardivement la brillante carrière de réalisateur de Jack Clayton. Ce premier film arrive alors qu'il approche la quarantaine et qu'il officie au sein du cinéma anglais depuis 25 ans ç divers postes : enfant acteur sur le film Dark Red Roses (1929), garçon de course, monteur puis assistant-réalisateur pour Alexander Korda sur Le Voleur de Bagdad (1940) ou L'Espion noir (1939). C'est durant l'après-guerre (où mobilisé il réalisera le court-métrage Naples Is a Battlefield (1944)) et au contact de John Huston dont il est le producteur (sur Moulin Rouge (1952) et Plus fort que le diable (1953) que le désir de réaliser le prend à son tour. Cela se concrétisera d'abord par le court-métrage The Bespoke Overcoat où il adapte de la nouvelle de Nicolas Gogol Le Manteau dont l'action est transposée dans un entrepôt de vêtements de l’East End de Londres. Ce galop d'essai est salué et obtiendra de nombreuses récompenses, lui permettant de réaliser Les Chemins de la haute ville adapté d'un roman de John Braine paru en 1957.

La séquence d'ouverture nous présentant le héros Joe Lampton (Laurence Harvey) nous induit au départ en erreur sur le personnage. D'abord sans visage, alangui sur sa banquette de train et faisant des ronds de fumée, Joe dévoile une figure carnassière et conquérante dès ses premiers pas dans cette ville où il espère bien s'élever. Son ambition le guide naturellement vers ce qui brille à savoir Susan Brown (Heather Sears), fille de l'homme le plus riche de la ville. Ces tentatives de séductions infructueuses, les humiliations lui rappelant insidieusement son milieu modeste et son inculture vont pourtant révéler un être vulnérable et manquant d'assurance sous ces beaux airs. Quand l'inexpérience de certains se traduit par une certaine naïveté, celle de Joe se dévoilera par sa superficialité et son envie des classes aisées. L'expression de ses sentiments pour Susan ne s'exprime qu'en terme matériels comme lorsqu'il parle d'elle à sa tante en commençant par évoquer la fortune de son père.

Laurence Harvey est formidable, laissant peu à peu tomber son masque calculateur pour se révéler plus faillible. Hésitant entre ses ambitions, sa séduction intéressée de Susan et son amour sincère d'Alice, le personnage est autant tiraillé dans son for intérieur que par son entourage. Les deux liaisons sont immorales, l'une par sa nature adultère mais cachée et l'autre par le rapprochement de classes impensable et s'affichant à tous d'un œil négatif, prolétaires comme nantis. Simone Signoret est tout aussi touchante, amenant une retenue et une finesse bouleversante à ce personnage mesuré et passionné.

L'actrice dégage une sensibilité délicate qui contient et apaise la tension et la fureur de Laurence Harvey, jusqu'à en tirer le meilleur lorsqu'il dévoilera ses sentiments. Le rôle initialement envisagé pour Jean Simmons ou Vivien Leigh lui fut finalement confié dans cette Angleterre encore très puritaine il était difficile pour une actrice anglaise d'endosser un rôle aussi ouvertement amoral (après tout l'adultère de Brève Rencontre (1945) reste platonique) d'où la pirouette de faire du personnage une française et du choix de l'actrice.

Jack Clayton filme d'ailleurs les scènes charnelles avec une tension érotique inédites, signifiant par ses partis pris et dans l'intrigue même cette Angleterre changeante d'après-guerre (l'histoire se déroule à la fin des années 40 et certains décors portent encore les stigmates du Blitz). Le final est donc assez paradoxal puisque l'élévation sociale semble désormais possible mais se paie à un prix bien douloureux.

Les carcans passés semblent surmontés mais en y laissant une partie de son âme (emportée par la chape de plomb de cette cité industrielle grisâtre quand les rares moments lumineux auront été intime comme cette fuite en campagne) comme le montrera le mariage final aux allures d'enterrement où Joe gagne et perd tout dans le même mouvement. Un grand film qui sera un triomphe et source de multiples nominations et récompenses, notamment pour Simone Signoret Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes 1959 et surtout l'Oscar de la meilleure actrice faisant d'elle la première française à obtenir ce prix.

Sorti en dvd zone 2 français chez Filmedia

lundi 25 mai 2015

Il était temps - About Time, Richard Curtis (2013)

Alors que Tim vient

d'avoir 21 ans, il apprend par son père qu'il peut voyager dans le temps, ce

qui est pour lui enfin une chance de trouver une petite-amie.

Grand pape de la comédie romantique à l’anglaise, Richard Curtis

aura signé de petits classiques du genre d’abord en tant que scénariste (Quatre mariages et un enterrement

(1994), Coup de foudre à Notting Hill

(1999), Le Journal de Bridget Jones

(2001)) qu’en tant que réalisateur avec la ravissante meringue Love Actually (2003). About Time semble au départ sortir de l’agréable

ronronnement des œuvres précitées par son postulat intrigant : découvrant

à ses 21 ans le don des hommes de sa famille pour voyager dans le temps, le

jeune Tim (Domhnall Gleeson) va s’en servir pour trouver l’amour. Les romances

sur fond de voyage temporel ont pu versant dramatique donner des films

marquant, que ce soit le magnifique Quelque part dans le temps (1980) de Jeannot Szwarc ou le plus récent Hors du temps (2009 et déjà avec Rachel

McAdams) mais il était intéressant de voir le sujet traité sous l’angle plus

léger et pétillant de la comédie romantique.

Richard Curtis n’exploite

réellement son pitch qu’une fois avec le premier amour déçu de Tim, ce dernier

constatant qu’il lui est impossible de se faire aimer par la belle Charlotte

(Margot Robbie) même en étant préparé et quel que soit le moment, l’amour étant

une affaire d’alchimie instantanée impossible à surmonter. On aurait aimé voir

la quête amoureuse de Tim se poursuivre dans nombre de situations et

déconvenues potentielles mais on sent vite venir le message attendu de « feel

good movie » à savoir profiter du moment présent. Dommage que le héros ne

se perde pas plus avant d’en arriver là puisqu’il va vite trouver l’amour avec

Mary (Rachel McAdams).

Ce qu’il perd en

inventivité, le film le rattrape par ses personnages très attachant. Le ton

reste très intimiste, notamment par l’usage restreint mais intéressant des

fameux paradoxes temporel. Les changements effectués par Tim seront ainsi sans

conséquence tant qu’il n’est pas père de famille et ne remonte pas au-delà de

la naissance de ses enfants, donnant ainsi des effets étonnants et surtout une

poignante scène finale. La restriction du pouvoir va ainsi de pair avec l’accession

à l’âge adulte, forçant Tim à trouver les solutions à ses problèmes dans le

présent, notamment le mal de vivre de sa sœur Kit Kat (Lydie Wilson).

Les sauts

dans le temps ne seront qu’un refuge éphémère à recroiser les disparus aimé

mais jamais plus. La relation avec le père lunaire incarné par l’excellent Bill

Nighy est des plus touchantes, guidant son fils vers les plaisirs simple que

procure le don plutôt qu’un usage plus ambitieux évacués dès la révélation en

ouverture. Domnhal Gleeson jeune homme maladroit et timide devient donc un

homme sous nos yeux, goutant aux bonheurs et pertes ordinaires de l’âge adulte

amenées avec une grande justesse par le script de Richard Curtis jusqu’à un renoncement

final poignant. Le réalisateur touche juste dans l’émotion, même s’il est tout

de même dommage d’avoir un film si prévisible et linéaire. Un bon moment tout

de même.

Sorti en dvd zone 2 français chez Universal

samedi 23 mai 2015

Le Grand Attentat - The Tall Target, Anthony Mann (1951)

En 1861, le sergent John Kennedy

découvre un complot visant à éliminer le président Abraham Lincoln. Face

à l'incrédulité et à l'inertie de ses supérieurs, Kennedy mène sa

propre enquête, après avoir démissionné de l'armée...

Anthony Mann signe un formidable suspense à la croisée des genres avec ce palpitant The Tall Target. Le récit se situe dans un cadre de western, genre dont le réalisateur s'est emparé l'année précédente avec des classiques instantanés (La Porte du diable, Les Furies et Winchester 73) et à venir (Les Affameurs (1952), L'Appât (1952), L'Homme de l'Ouest (1958)...) mais la trame s'inscrit plutôt dans le thriller. Mann usera donc plutôt là des recettes de suspense qui firent toute l'efficacité de ses films noirs de série B (L'engrenage fatal (1947), La Brigade du suicide (1947)...) conjugué à une production plus nantie. La trame dépeint la course contre la montre du sergent John Kennedy (Dick Powell) devant démasquer un complot visant à assassiner Abraham Lincoln qui s'apprête à être investi et donner un discours à Baltimore. Notre héros s'embarque en urgence dans le train comprenant les comploteurs voire peut-être Lincoln et le scénario diabolique ainsi que la maestria de Mann va nous tenir en haleine.

Avant que l'intrigue s'installe dans le train, Mann installe subtilement le contexte explosif qui agite le pays et les émotions contrastées que suscite la politique de Lincoln : soutenu par les abolitionnistes, détesté par les hommes d'affaires perdant des marché du fait de la Guerre de Sécession, par les sudistes voyant leur monde s'écrouler. Mann ne surligne jamais cet aspect par le discours mais en fait plutôt un climat ambiant au détour d'une coupure de journal, d'une conversation prise sur le vif. Dès lors le train va constituer un microcosme surchauffé de cet état d'esprit, renforçant la paranoïa de Kennedy et le danger incertain régnant dans ce lieu confiné. Le scénario est formidablement astucieux dans ses rebondissements, éventant rapidement certaine piste, en laissant habilement d'autres dans le flou et en s'accrochant au point de vue de Kennedy pour ainsi nous faire partager ses doutes.

Faux-semblants, double jeu et usurpation d'identité nous n'aurons pas une minute de répit tout au long des 75 minutes. La mise en scène fait merveille pour faire surgir le danger de manière inattendue (ce mouvement de caméra qui nous fera découvrir ce pistolet braqué dans le dos de Kennedy), les éclairs de violence saisissants avec une bagarre brutale dans la fumée d'une gare sur les rails (ou les gêneurs balancé prestement du train) et la manière habile dont les masques tombent.

La plupart des protagonistes sont des miroirs de ce contexte politique plus ou moins développés : le jeune officier sudiste sera assez monolithique/glacial et d'autant plus inquiétant, Ruby est très touchante en esclave s'interrogeant sur sa possible liberté et Adolphe Menjou amène son raffinement habituel à ce militaire cherchant à profiter au mieux de la tournure des évènements. Dick Powell représente lui le juste habité par la cause, marqué à jamais par sa seule rencontre avec Lincoln qu'il fera tout pour sauver. L'interprétation virile et déterminée prend un tour plus humain et enrichit le personnage dans sa quête. Trépidante, habilement construite et superbement interprété, une des grandes réussites d'Anthony Mann.

Sorti en dvd zone 2 français chez Warner

Extrait

Anthony Mann signe un formidable suspense à la croisée des genres avec ce palpitant The Tall Target. Le récit se situe dans un cadre de western, genre dont le réalisateur s'est emparé l'année précédente avec des classiques instantanés (La Porte du diable, Les Furies et Winchester 73) et à venir (Les Affameurs (1952), L'Appât (1952), L'Homme de l'Ouest (1958)...) mais la trame s'inscrit plutôt dans le thriller. Mann usera donc plutôt là des recettes de suspense qui firent toute l'efficacité de ses films noirs de série B (L'engrenage fatal (1947), La Brigade du suicide (1947)...) conjugué à une production plus nantie. La trame dépeint la course contre la montre du sergent John Kennedy (Dick Powell) devant démasquer un complot visant à assassiner Abraham Lincoln qui s'apprête à être investi et donner un discours à Baltimore. Notre héros s'embarque en urgence dans le train comprenant les comploteurs voire peut-être Lincoln et le scénario diabolique ainsi que la maestria de Mann va nous tenir en haleine.

Avant que l'intrigue s'installe dans le train, Mann installe subtilement le contexte explosif qui agite le pays et les émotions contrastées que suscite la politique de Lincoln : soutenu par les abolitionnistes, détesté par les hommes d'affaires perdant des marché du fait de la Guerre de Sécession, par les sudistes voyant leur monde s'écrouler. Mann ne surligne jamais cet aspect par le discours mais en fait plutôt un climat ambiant au détour d'une coupure de journal, d'une conversation prise sur le vif. Dès lors le train va constituer un microcosme surchauffé de cet état d'esprit, renforçant la paranoïa de Kennedy et le danger incertain régnant dans ce lieu confiné. Le scénario est formidablement astucieux dans ses rebondissements, éventant rapidement certaine piste, en laissant habilement d'autres dans le flou et en s'accrochant au point de vue de Kennedy pour ainsi nous faire partager ses doutes.

Faux-semblants, double jeu et usurpation d'identité nous n'aurons pas une minute de répit tout au long des 75 minutes. La mise en scène fait merveille pour faire surgir le danger de manière inattendue (ce mouvement de caméra qui nous fera découvrir ce pistolet braqué dans le dos de Kennedy), les éclairs de violence saisissants avec une bagarre brutale dans la fumée d'une gare sur les rails (ou les gêneurs balancé prestement du train) et la manière habile dont les masques tombent.

La plupart des protagonistes sont des miroirs de ce contexte politique plus ou moins développés : le jeune officier sudiste sera assez monolithique/glacial et d'autant plus inquiétant, Ruby est très touchante en esclave s'interrogeant sur sa possible liberté et Adolphe Menjou amène son raffinement habituel à ce militaire cherchant à profiter au mieux de la tournure des évènements. Dick Powell représente lui le juste habité par la cause, marqué à jamais par sa seule rencontre avec Lincoln qu'il fera tout pour sauver. L'interprétation virile et déterminée prend un tour plus humain et enrichit le personnage dans sa quête. Trépidante, habilement construite et superbement interprété, une des grandes réussites d'Anthony Mann.

Sorti en dvd zone 2 français chez Warner

Extrait

jeudi 21 mai 2015

La Femme aux cheveux rouges - Akai kami no onna, Tatsumi Kumashiro (1979)

Kozo et Takao, deux

ouvriers, s'amusent à violer la fille de leur patron. Leur vie va se

transformer au contact d'une "femme aux cheveux rouges", qu'ils

recueillent au bord de la route un jour de pluie. Elle s'installe chez Kozo, fasciné

par son franc-parler et son étrange personnalité. Ils se mettent en ménage mais

elle reste muette sur son passé.

Tatsumi Kumashiro signe à nouveau un pinku eiga captivant

placé sous le signe de l’insoumission et du féminisme. L’approche est ici plus

ténue et subtile que son Sayuri, stripteaseuse

(seul autre de ses films disponible en France) où le propos était plus

explicite dans la défiance de cette artiste envers les autorités dans ses

prestations provocatrices. Cette fois il s’agira de rompre le machisme le plus

brutal tapis dans les mœurs de la société japonaise par les sentiments. Kozo et

Takao sont deux ouvriers rustres qui ont pris l’habitude de partager leurs

conquêtes féminines, consentantes ou non comme le montre une cruelle scène d’ouverture

où ils abusent de la fille de leur patron. Une nouvelle victime semble s’offrir

à eux quand ils prendront en stop une mystérieuse femme aux cheveux rouges (Junko

Miyashita) qui va s’installer chez Kozo.

Dès la première étreinte le rapport parait déjà s’inverser.

La libido débordante de la femme dépasse le malheureux Kozo, tant par son désir

pressant que par la position récurrente qu’elle lui impose. La dimension

dominant/dominé établit dans le viol de la scène d’ouverture est brisée, la

femme imposant le tempo de son désir à l’homme et surtout l’assurance

signifiant son expérience des hommes quand la première victime était vierge.

Junko Miyashita excelle à incarner des figures féminines lascives et

dominatrices dans leur libido (notamment le fameux La Véritable histoire d’Abe Sada) s’émancipant par le sexe. C’est

ce qui se déroulera insidieusement ici, l’actrice (jamais nommé cette femme aux cheveux rouges devenant un étendard féminin symbolique) délivrant une prestation

subtile où son ascendant ne se ressent que progressivement dans le reflet que

renvoie Kozo.

La brute aperçue au début du récit s’adoucit, devient un amant

prévenant et même jaloux du passé mystérieux de la femme (tout juste devine-t-on

qu’elle est peut être mariée, a eu des enfants ou a été junkie) dont l’expression

du désir lui évoque ses amants passés invisibles. D’ailleurs l’ensemble des

rapports de couple du film témoigne de cette inversion, certain de manière plus

classique et risquée comme Takao devant prendre en charge sa petite amie

enceinte, torturée avec les junkies voisins du dessus et toujours par le sexe

avec les amis commerçant de Kozo où l’épouse gironde mène véritablement le jeu

en dépit des infidélité du mari.

La remise en question devra donc venir de l’homme, Kozo

devant choisir entre l’allégeance aux codes machistes où il ne se reconnait plus

(Takao désirant comme à leur habitude partager avec lui son amante aux cheveux

rouges e lui-même se rendant compte de son amour quand il sera incapable d'aller voir ailleurs) ou s’épanouir dans une relation de couple plus incarnée à travers cette

amante si entreprenante. Des questionnements passionnant que Tatsumi Kumashiro

amène par une imagerie détonante. Loin de la stylisation chichiteuse coutumière

du pinku eiga, Kumashiro offre une forme brute et sur le vif, ce ne sont pas

les mouvements de caméra qui font grimper artificiellement la sensualité mais

la capture sans fard du désir des protagonistes.

Les films de Kumashiro sentent

la sueur des pièces closes où les amants s’abandonnent longuement, le réalisateur

étant d’ailleurs réputé pour tourner sans se soucier des restrictions de la

censure japonaise comme l’interdiction de montrer les poils pubiens. Lorsque

celle-ci s’applique à ses films, il agrandit en guise de rébellion les cache noirs

grossiers altérant l’image (quand les caches habituels dissimulaient juste les

zones tabous). Une œuvre captivante se terminant évidemment dans un ultime

instant de frénésie érotique.

Sorti en dvd zone 2 français chez Zootrope/Culte Underground

mercredi 20 mai 2015

Umberto D - Vittorio De Sica (1952)

Umberto Domenico

Ferrari, petit professeur retraité, n'a guère de raison de se féliciter de son

dévouement à l'Etat. La maigre pension que lui alloue son ancien employeur ne

suffit plus à lui assurer une existence décente. Seul au monde, le vieil homme

doit se contenter de la compagnie de son chien, Flike. Menacé d'expulsion par

sa logeuse puis hospitalisé, Umberto se résout finalement à mendier pour

survivre. Mais le destin, une fois encore, le contrarie et l'humilie. Umberto

envisage alors de mettre fin à ses jours. Auparavant, il aimerait confier Flike

à une personne sérieuse...

Umberto D marque

l’apogée et la conclusion de la veine néoréaliste de Vittorio De Sica. Après ce

film, le réalisateur devra se réinventer avec l’hybride Station Terminus oscillant entre néoréalisme et mélodrame

hollywoodien, ainsi que dans L’Or de Naples où il teinte ses observations sociales d’une touche de comédie.

Auparavant et après des premières œuvres plus commerciales, De Sica s’était

révélé en scrutant la réalité de l’Italie ravagée d’avant et après-guerre à

travers des titres majeurs : Les Enfants nous regardent (1943), Sciuscià

(1946), Le Voleur de bicyclette

(1948) et Miracle à Milan (1951). La

crudité teintée de poésie des scripts de Cesare Zavattini était magnifiée par

la profonde sensibilité de l’illustration qu’en donnait Vittorio De Sica. Chacun

des films s’attachait à la description d’une enfance dont l’innocence était

brisée par le contexte social difficile,

que ce soit par l’abandon parental, la manipulation des adultes

conduisant à la délinquance… Dans Le

Voleur de bicyclette et Miracle à

Milan, De Sica avait développé cette question en mettant en place une épure

narrative, des trames simples où le drame des personnages interagissait avec

plus de force encore à cet environnement social. Umberto D signe l’aboutissement de cette approche, réussissant à

bouleverser avec la simple histoire d’un vieil homme se raccrochant à la vie grâce

à l’amour de son chien.

Umberto D s’attaque

à une autre forme de vulnérabilité face à l’adversité, la vieillesse remplaçant

l’enfance. Nous découvrons donc ici le quotidien difficile de Umberto Domenico

Ferrari (Carlo Battisti), retraité qui du mal joindre les deux bout, ses

maigres revenus ne suffisant pas à lui assurer le gîte et le couvert. Dès la

scène d’ouverture où les retraités manifestent pour augmenter leur pension, la

déchéance et le mépris de ce troisième âge s’exprime. N’ayant pas la force d’écho

et de nuisance de manifestants plus jeunes, nos vieillards sont dispersés sans

difficulté et de manière presque comique par les forces de l’ordre. Ils n’ont certes

pas eu l’autorisation de manifester mais cela n’auraient pas arrêté des

opposants vigoureux et déterminés mais là les corps frêles et les visages

essoufflés n’offrent guère de résistance. Ce mépris adressé à une tranche d’âge

entière le temps d’une péripétie collective, Umberto va la ressentir de manière

individuelle tout au long du film.

Dans les précédentes œuvres les enfants

avaient pour eux une candeur certes menacée d’être bafouée, une vigueur

physique et tout simplement une jeunesse qui appelait à de jours meilleurs

malgré les épreuves. Sans ressources ni famille, Umberto serait désespérément seul

sans l’affection indéfectible de son chien Flyke. C’est le seul être dont il a

à se préoccuper et qui se soucie de lui en retour, lui rendant son affection

sans calcul. Fort de l’interprétation sensible de Carlo Battisti - professeur

de linguistique à l'Université de Florence et acteur non-professionnel comme

souvent dans l’œuvre néoréaliste de De Sica - le personnage semble ainsi comme

retomber en enfance et oublier les difficultés par l’amusement éphémère que lui

procure son compagnon à quatre pattes – quand il l’observe depuis la fenêtre de

l’hôpital ou ce beau moment où il le retrouvera dans le chenil.

Umberto D semble

sur bien des points avoir été une des matrice du célèbre Une Journée particulière (1977) de Ettore Scola – qui dédiera d’ailleurs à

De Sica fraîchement disparu son Nous nous sommes tant aimé (1974). Scola y dépeindra lui aussi des faibles, des

rejetés avec une Sophia Loren et un Marcello Mastroianni, homosexuel et femme à

la marge de la société fasciste de Mussolini et de son machisme exacerbé. Umberto D annonce la suite de l’œuvre de

De Sica en scrutant l’isolement de ses personnages. Le fascisme n’est plus mais

le mur de l’individualisme auquel se confronte Umberto annonce le monde

capitaliste froid de Il Boom (1963).

Le dénuement est une honte dont il vaut s’accommoder seul plutôt que de l’exprimer

et/ou s’entraider. Ainsi après la manifestation d’ouverture, un autre vieillard

avec lequel Umberto avait sympathisé va-t-il fuir sa conversation quand il

essaiera de lui vendre sa montre. Plutôt que d’admettre qu’il n’en a pas les

moyens, il préfère échapper à son interlocuteur non sans avoir affirmé avoir déjà

une montre dont il ne se souvient plus la marque mais qui demeure bien sûr chez

lui, dans une boite en or.

Les anciens amis et collègues se montreront tout

aussi fuyants et faussement amicaux quand Umberto dévoilera timidement ses

déboires. Notre héros tout à sa fierté précaire le ressent et n’osera jamais

quémander ouvertement, si ce n’est dans ce poignant moment où il n’ose se

résoudre à faire l’aumône. Le regard inquisiteur des autres est trop fort pour

cet homme qui a toujours travaillé et à

qui un automne de la vie plus paisible est refusé. De Sica endosse d’ailleurs

le regard craintif de son héros scrutant les ruelles grouillantes où cette

division entre démunis implorants (ou vociférant tel ce moment comique où un

mendiant obtient son dû par son seul ton autoritaire) et quidams indifférents

lui rappelle malheureusement bien dans quel camp il se situe.

Le film amorce déjà les élans féministes - et déjà

perceptible dans Les Enfants nous

regardent où il ne juge jamais cette mère désertant le foyer – à venir dans

la filmographie de De Sica, notamment le sketch Teresa dans L’Or de Naples

et qui constitue une sorte de prologue au magnifique Mariage à l’italienne (1964). La jeune servante de la pension Maria (Maria

Pia Casilio) sympathisera ainsi avec Umberto dont elle partage l’avenir

incertain. Ce sera elle par son statut de femme et jouet des hommes, les deux

amants auxquels elle a cédé se détournant quand elle sera enceinte. Elle est promise

au renvoi quand sa patronne connaîtra son état et à la violence et répudiation

de sa famille si elle ose retourner dans sa région et les couvrir de honte.

Umberto est un fardeau pour cette Italie moderne qui souhaite avancer et Maria

la paria d’une mentalité loin d’avoir disparue dans le pays. La complicité

entre n’en est que plus attachante, Umberto plus inquiet que juge de la

situation de Maria et cette dernière plus compatissante que moqueuse devant les

efforts du vieillard pour subsister.

La détresse et l’amusement se confondent d’ailleurs dans la

débrouillardise d’Umberto et des autres laissés pour compte pour s’en sortir

tel ces séjours prolongés à l’hôpital pour économiser les dépenses. Mais alors

que la société rejette la vieillesse et qu’il est trop tard pour tout

recommencer, le plus facile, le plus simple pour tout le monde est peut-être

tout simplement d’en finir. La tentation funeste du suicide se dessine dans des

séquences muettes glaçantes dont notre héros ne se détourne qu’en reportant son

regard sur le fidèle Flike. Après tout un chien sans maître est tout aussi

inutile que lui dans cette urbanité sans âme comme le montrera la machine

exécutant en masse les animaux au sein du chenil. Par une science du montage

parfaite mais aussi un dressage brillant du chien – des chiens même puisque De

Sica en utilisa deux sur le tournage le spectateur attentif relevant la

différence entre les deux bâtards l’un tête noire et le côté blanc principalement

et l’autre museau blanc et tache noire sur son flanc plus sporadiquement – le réalisateur

confère une expressivité frappante à l’animal.

Alerte et joueur en présence de

son maître, le regard et la gestuelle touchante quand il s’apprête à le quitter

(comme quand il se cachera derrière sa jambe devant le sinistre foyer pour

chien) puis enfin craintif et méfiant quand il devinera ses noirs desseins. Les

dix dernières minutes d’Umberto D figurent

parmi les plus bouleversantes de l’histoire du cinéma. Décidé à achever cette

triste existence et ne pouvant se défaire de l’amour fidèle de Flike - ce long

plan où le chien abandonné le cherche et le trouve dans sa cachette achève de

tirer les larmes au spectateur – Umberto sera pourtant écarté à sa terrible

résolution par l’animal. L’instinct de vie est le plus fort chez le chien qui s’arrache

au bras de son maître avant l’instant fatidique face à une voie ferrée. Cette

fuite ranime ainsi la flamme chez Umberto qui ne méritera la confiance de Flike

que s’il se raccroche à cette vie si pénible.

Les humiliations, privations et

désagréments ordinaires s’oublient alors pour

retrouver cette insouciance simple du jeu entre un maître et son chien.

En retrouvant cet émerveillement naïf, cet être à reconquérir et à s’attacher,

Umberto est ramené à la vie par Flike. La caméra de De Sica s’éloigne alors sur

ce moment typique de la bienveillance du réalisateur envers ses personnages. La

situation d’Umberto n’a guère évoluée mais il a compris qu’il possédait ce que

bien des âmes solitaires chercheront en vain : un ami auquel se raccrocher

en toutes circonstances.

En dépit d’une critique dithyrambique, le film sera pourtant

un échec commercial. La Palme d'or promise au Festival de Cannes 1952 est ainsi

bloquée par des pressions italiennes et Giulio Andreotti alors secrétaire

d'état au tourisme et au spectacle accusera publiquement De Sica de trahison à

la patrie par la vision qu'il donne du pays à travers ses films. Le mouvement

néoréaliste touche à sa fin et est désormais fustigé pour l’imagerie

misérabiliste et pessimiste qu’il offre d’une Italie où s’amorce le miracle

économique. Une belle métaphore du film en somme où à l’instar des autorités du

pays refusant de regarder cette pauvreté, Umberto le vieillard n’a plus le

droit d’exister. De Sica forcé de se réinventer - et dérogeant déjà à certains

dogme néoréaliste avec des intérieurs tournés en studio – n’abandonnera

cependant pas le combat mais emploiera des armes plus enjôleuses pour exprimer

ses révoltes.

Sorti en dvd zone 2 français chez Carlotta et ressort en salle cette semaine

lundi 18 mai 2015

Blondie Johnson - Ray Enright (1933)

Après avoir été agressée sexuellement

et s'être fait délogée de son appartement, Blondie Johnson est fond du

gouffre. Lorsque sa mère décède, la jeune femme décide de bouleverser sa

vie et de ne plus jamais vivre dans la misère. Pour cela, tous les

moyens sont bons comme par exemple, rejoindre des organisations

criminelles...

Joan Blondell fut, avec Barbara Stanwyck ou Jean Harlow une des actrices les plus emblématiques du versant le plus féministe du Pré-Code et le prouve une fois de plus avec ce Blondie Johnson. On trouve donc à nouveau une héroïne brisée par le cadre de la Grande Dépression avec une Blondie Johnson qui perd tout en début de film : emploi pour ne pas avoir cédée aux avances de son patron, domicile dont elle est expulsée et surtout sa mère trop faible pour résister à ces privations. Les institutions sociales, juridiques ou le monde du travail s'avèrent rigides et impuissant pour l'aider, là ramenant constamment à son dénuement.

Qu'à cela ne tienne, elle va réussir coûte que coûte même si elle doit emprunter les chemins les plus répréhensibles. L'interprétation de Joan Blondell s'avère à la fois sensible, drôle et déterminée grâce à la gouaille de l'actrice dont les grands yeux révèlent toujours une belle sensibilité sous la dureté de façade. Blondie Johnson constitue cependant une héroïne différente d'un Baby Face (1933) puisque toute forme de séduction est exclue de son ascension. Elle n'en veut pas spécifiquement aux hommes mais à cette société entière qui n'aura su l'aider et décide de l'exploiter de toutes les manières possibles.

Le début du film est très amusant avec les arnaques alambiquées que monte Blondie et qui vont attirer sur elle l'attention des gangsters locaux dont Danny (Chester Morris). La détermination de notre héroïne va donc se confronter à la violence du monde de la pègre, la forçant à son tour à s'y plier. Désormais au sommet de l'organisation, la dualité entre l'ambitieuse impitoyable et la femme sensible qu'elle est toujours sera intenable. Ray Enright gère parfaitement cette dichotomie dans la tonalité du film où les cadres luxueux alternent avec les exécutions sommaire dans les bas-fonds, où une querelle d'amoureux peut basculer en violent règlement de compte mafieux.

Chester Morris dégage une étonnante vulnérabilité sous ces airs de gangsters tiré à quatre épingles, une sorte de féminité qui fait du couple formé avec Blondie deux adolescents chamailleurs (Danny cédant toujours aux plans de Blondie quand elle met en doute son courage) dont les déboires prennent des proportions sanglantes du fait du milieu où ils évoluent. Ce n'est que lorsqu'ils oublieront les enjeux de pouvoirs et richesse qu'ils pourront se rapprocher à nouveau mais au prix d'une dimension morale bien amenée. Très intéressant donc et une fois de plus porté par une Joan Blondell épatante.

Sorti en dvd zone 2 français chez Warner dans leur collection Pré-Code

Joan Blondell fut, avec Barbara Stanwyck ou Jean Harlow une des actrices les plus emblématiques du versant le plus féministe du Pré-Code et le prouve une fois de plus avec ce Blondie Johnson. On trouve donc à nouveau une héroïne brisée par le cadre de la Grande Dépression avec une Blondie Johnson qui perd tout en début de film : emploi pour ne pas avoir cédée aux avances de son patron, domicile dont elle est expulsée et surtout sa mère trop faible pour résister à ces privations. Les institutions sociales, juridiques ou le monde du travail s'avèrent rigides et impuissant pour l'aider, là ramenant constamment à son dénuement.

Qu'à cela ne tienne, elle va réussir coûte que coûte même si elle doit emprunter les chemins les plus répréhensibles. L'interprétation de Joan Blondell s'avère à la fois sensible, drôle et déterminée grâce à la gouaille de l'actrice dont les grands yeux révèlent toujours une belle sensibilité sous la dureté de façade. Blondie Johnson constitue cependant une héroïne différente d'un Baby Face (1933) puisque toute forme de séduction est exclue de son ascension. Elle n'en veut pas spécifiquement aux hommes mais à cette société entière qui n'aura su l'aider et décide de l'exploiter de toutes les manières possibles.

Le début du film est très amusant avec les arnaques alambiquées que monte Blondie et qui vont attirer sur elle l'attention des gangsters locaux dont Danny (Chester Morris). La détermination de notre héroïne va donc se confronter à la violence du monde de la pègre, la forçant à son tour à s'y plier. Désormais au sommet de l'organisation, la dualité entre l'ambitieuse impitoyable et la femme sensible qu'elle est toujours sera intenable. Ray Enright gère parfaitement cette dichotomie dans la tonalité du film où les cadres luxueux alternent avec les exécutions sommaire dans les bas-fonds, où une querelle d'amoureux peut basculer en violent règlement de compte mafieux.

Chester Morris dégage une étonnante vulnérabilité sous ces airs de gangsters tiré à quatre épingles, une sorte de féminité qui fait du couple formé avec Blondie deux adolescents chamailleurs (Danny cédant toujours aux plans de Blondie quand elle met en doute son courage) dont les déboires prennent des proportions sanglantes du fait du milieu où ils évoluent. Ce n'est que lorsqu'ils oublieront les enjeux de pouvoirs et richesse qu'ils pourront se rapprocher à nouveau mais au prix d'une dimension morale bien amenée. Très intéressant donc et une fois de plus porté par une Joan Blondell épatante.

Sorti en dvd zone 2 français chez Warner dans leur collection Pré-Code

Inscription à :

Articles (Atom)