Alexandre, un grand écrivain, est sur le point de quitter définitivement la maison en bord de mer dans laquelle il a toujours vécu. Avant son départ, il retrouve une lettre de sa femme, Anna, qui lui parle d'un jour d'été, il y a trente ans. Pour Alexandre commence alors un étrange voyage où passé et présent vont s'entremêler.

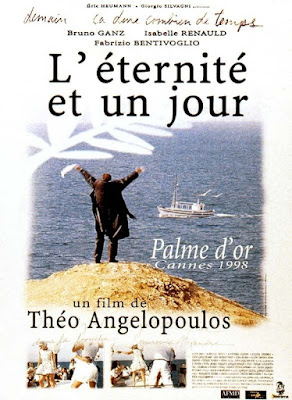

L'Éternité et Un Jour est le film de la consécration pour le cinéaste grec Theo Angelopoulos, son douzième long-métrage qui le vit remporter la Palme d’or à l’édition 1998 du Festival de Cannes. Le cinéaste y voyait le dernier volet d’une trilogie après Le Pas suspendu de la cigogne (1991) et Le Regard d'Ulysse (1995), avec pour lien thématique « la notion de limite ou de frontière dans la communication entre les êtres, dans l’amour, dans le passage de la vie à la mort » selon ses termes. On peut souvent voir en Angelopoulos un cinéaste austère et difficile d’accès, mais les prémices douloureuses et intimes du projet semblent avoir motivé en lui une approche plus explicitement sensible et ouverte. Il va faire face à deux décès inattendus dans ses relations professionnelles et amicales, avec Mikes Karapiperis, le chef décorateur des premiers films, et l’acteur italien Gian Maria Volonté durant le tournage du Regard d'Ulysse. Ces évènements vont attiser en lui une réflexion, une interrogation, celle de savoir ce que les disparus auraient fait s’ils avaient eu un jour de plus à vivre – et en connaissance de leur disparition imminente.

C’est dans cette situation qu’il place son héros Alexandre (Bruno Ganz), écrivain d’âge mûr s’apprêtant à entrer à l’hôpital pour probablement n’en jamais sortir, la nature de son mal nous restant inconnu. On constate que cette fin prochaine incite davantage Alexandre à faire le vide autour de lui. Le vide de ses biens comme on le constate avec son appartement désert en début de film, le vide de ses relations, de la plus formelle avec sa domestique Urania (Hélène Gerasimidou) à la supposée plus étroite car filiale pour sa fille (Iris Chatziantoniou), l’adieu le plus poignant n’étant pas celui que l’on croit. Au dépouillement d’interaction du présent répond le trop-plein de souvenir du passé pour Alexandre lorsqu’il entame son errance. Ce passé se rattache à un lieu, une maison au bord de la mer révélée par un long-plan séquence et un travelling avant nous offrant un somptueux panorama durant la scène d’ouverture remontant à l’enfance du personnage. La photo de Yórgos Arvanítis et Andréas Sinani alterne entre les teintes urbaines sinistre du présent et celles, solaires, estivales et chaleureuses du passé dans les flashbacks au sein de cette maison côtière – dont on apprendra qu’elle a été vendue par sa fille. Alexandre n’est plus qu’une ombre défilant anonymement dans la désolation du présent, mais s’avère aussi au mieux un figurant dans les souvenirs. Le fossé qu’il a creusé autour de lui alors que la fin s’approche, trouve sa source dans ces instantanés du passé qu’une autre dépeint finalement pour lui. La voix-off s’imprègne alors des mots posés sur papier par Anna (Isabelle Renauld), l’épouse défunte d’Alexandre, sur les maux de leurs vie commune. Déjà, là, Alexandre, entièrement consacré à son œuvre littéraire, était trop absent de corps et/ou d’esprit pour participer aux moments de vie cruciaux de sa famille, ici une visite après la naissance de sa fille. Angelopoulos adopte comme un point de vue extérieur et omniscient durant ces séquences, comme si Alexandre observait ces instants en spectateur lointain. Lorsqu’Angelopoulos immerge finalement son protagoniste au cœur de l’évènement, la distance se maintient en lui conservant son physique usé de fin de vie, en décalage avec l’énergie et la jeunesse de ceux qui l’entoure. Il est trop tard, Alexandre n’est désormais plus qu’un invité, une anomalie dans des souvenirs qu’il n’a pas réellement partagés, et c’est l’amertume de son épouse en voix-off qui domine plutôt que la joie de revivre ces moments – s’il ne les a jamais vécus.Entre les couleurs d’un passé révolu et la grisaille d’un présent dont on n’a plus rien à attendre, Alexandre va pourtant trouver un entre-deux. La rencontre improbable avec un enfant migrant albanais et laveur de carreau va déboucher sur un étonnant road-movie. Cet élément reconnecte Alexandre au présent et à ses réalités sociales, ce qui amène paradoxalement Angelopoulos à une imagerie plus stylisée encore, baignée de visions saisissantes telles ce camp de réfugiés plongé dans la brume, ou encore cette usine désaffectée déployant un espace de recueillement solennel pour d’autres enfants errants. En homme qui n’a pas réellement vécu l’essentiel, Alexandre va aider cet enfant à accepter le deuil et faire face à une vie qui lui tend les bras. Angelopoulos fait passer toute cette gamme de sentiment complexe par l’image, le verbe se faisant rare et souvent cryptique pour se reposer sur la prestation poignante de Bruno Ganz. La lourde silhouette et l’expressivité de ce dernier est d’autant plus à saluer que les dialogues épars furent doublés ensuite en grec durant la postproduction. Angelopoulos équilibre les préoccupations intellectuelles de son héros, ses regrets et ce sursaut d’empathie dans un tout cohérent, passant par de superbes idées formelles, telle cette rencontre presque métaphysique avec le poète auquel il consacra ses derniers travaux. Au lieu de l’éloignement intime que provoque habituellement l’émergence de sa vie intellectuelle, Alexandre traverse le décor autrefois occupé par le poète en expliquant la pensée de celui-ci à l’enfant. Le titre du film fait ainsi sens quand s’approche la conclusion, l’éternité espérée dans les arts par Alexandre valant autant que ce « un jour » de plus où il a enfin pu l’accorder par une interaction aux autres, ceux de son passé et de son présent.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire